その人の素性が問われる場合,取り繕おうとする意図の露見は厭われるということを述べてきた。といっても、意図が露見してしまったら即「偽物」の烙印を押されて村八分というわけではない。意図の露見がまかり通る、とまではいかなくても、黙認、あるいは変則的ながら承認される場合がある。

まず思いつくのは、本編(連載第96回,著書195ページ)でも述べた「舞台裏」というやつである。たとえばママが電話口では声を高めて『上品な奥様』を取り繕うとか、気むずかしい『坊ちゃん』のパパがソトでは『温厚な紳士』で通しているとか、ソトではクールな八頭身だけどウチでは三頭身の『幼児』だとか、ソトでは上品な『お嬢様』がウチでは……とか、素性を取り繕おうとする様子は舞台裏の家族にはまる見えだが、告発もせずお互い黙っているのである。だって家族だもん。

この舞台裏が家庭のソトにはみ出してしまうと、やはり破綻してしまうのが通例である。『かっこいい男』を演じる意図が皆に露見すれば『かっこいい男』ではなく『キザ』、『お嬢様』を演じる意図が皆にバレてしまえば『お嬢様』ではなく『ブリッ娘(こ)』という具合に、求めたキャラクタとは別の「破綻キャラ」が貼り付けられてしまうということ、これも本編で述べたとおりである(連載第74回・第75回,著書162-164ページ)。

ところが、意図の露見が許されてしまう場合もないわけではない。たとえば三島由紀夫の『宴のあと』では、都知事選に立候補した夫に婦人票を得させるため、妻の「かづ」が主婦たちに取り入ろうとする様子が、次の(1)のように描かれている。

(1) かづ自身の全くあずかり知らないことだが、ひたすら民衆を利用しようとするかづの単純な偽善的な遣口(やりくち)は、ふしぎなことに彼らに愛される大きな理由になった。かづが打算と考えているものは一種の誠意、とりわけ民衆的な誠意であり、動機がどうあろうとも、献身と熱中は、民衆に愛される特性だった。そして本当のところ自分の冷静さについては、かづはあまり大した自信を持ってはいなかった。彼女のあけっぴろげな謀略、むきになって人をだましてかかろうというやり方、その恥しらずなしつこい繰り返し、こういうものは却(かえ)って単純な人たちの警戒心を解いた。民衆を利用しようとしてかかればかかるほど、民衆に愛された。かづの行くところ、何やかと蔭口(かげぐち)をきかれても、高まった人気があとに残った。江東地区のおかみさん連のところへ、かづが割烹着を着て出かけてゆくとき、かづの気持では、人目をあざむいて相手に融(と)け込むために、貴婦人がわざわざ割烹着を着込んでゆくのである。ところが人々の目は正しく見ていた。かづは割烹着のほうが似合うのだった! [三島由紀夫『宴のあと』1960.]

かづが自分を庶民的な『おかみさん』と取り繕おうとする、その意図は皆にとうにバレているのだが、本人は気づかぬものの実はかづの「地」が『おかみさん』でもあり、その魂胆ごと愛されてしまうという、こういうことは現実にはいろいろとあるだろう。

意図の露見が許されるどころか、好ましいものとされる場合もある。巷でも、そして研究の世界においても最近もてはやされている、いわゆる「ツンデレ」というやつはこれにあたる。

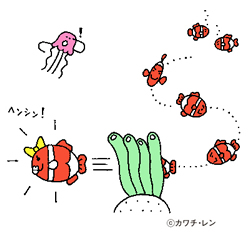

ひとくちに「ツンデレ」といっても、皆の前ではツンツンして態度が冷たいが2人きりになるとデレデレ甘えてくる、最初はツンツンしていたのが恋心が抑えきれずデレデレに転じる、表面的にはツンツンだが内心はデレデレであるなど、さまざまなタイプがあり、しかも論者によってこのタイプは「ツンデレ」と認めるがあのタイプは認めないといった違いもあって、内実は決して単純ではない。だが、たとえば顔を赤らめ、つっかえながら「べ、べつにあなたのことなんか、何とも思ってないんだから!」などと自身の恋心をムキになって否定する言動に見られるように、ツンツンが意図的な取り繕われたものだと露見して破綻しているところが異性である男性の人気を得ているとは言えそうだ。

いや、異性である男性、といま書いたように「ツンデレ」は女性に特有とされることが多いのだが、このあたりも言い切ってしまうことは難しい。マンガ『美味しんぼ』に出てくる和服姿で息子やその嫁をいじめるおやじ、海原雄山こそ実は究極のツンデレだという説もあるからである。「キャラクタ」の観察に集中しているいまの私の中では、「ツンデレ」の占める位置はあくまで周辺的なものでしかないが、「ツンデレ」に対する理解を深めたい読者には、西田隆政氏、冨樫純一氏、渋谷倫子氏らの論考が参考になるだろう。

『上品な奥様』『温厚な紳士』『かっこいい男』『お嬢様』などは、世間の一般通念からすれば高評価のキャラクタと言える。それらを取り繕おうとする上述の場合と比べると、「ツンデレ」は、ツンツン、つまり平静で無関心で恋心無しという、特に高評価と思えない状態を取り繕おうとし、そして破綻するという点で異彩を放っている。