「ようきたぞなもし」(【写真1】よくいらっしゃいましたねえ)の「~なもし」は、「~ねえ」にあたる愛媛県の方言です。これは道後温泉の観光案内所に貼られていたポスターです。夏目漱石の「坊ちゃん」にもよく使われている表現です。東京から着任したばかりの坊ちゃんに生徒が「先生、あんまり早うてようわからんけれ、もうちとゆるゆるやってくれんかなもし」という場面があります。「~なもし」は「な+申し」からできたとされ、目上の人に対する謙譲語でしたが、最近はあまり使われないようです。

映画の場面では、生徒がたいへんゆっくりとしたテンポで「~なもし」というので、東京からやってきた坊ちゃんには耐えがたいスピードであるかのように演出されています。愛媛のことばは、東予、中予、南予に分けられますが、NHKによる「早口ランキング15都市」で、中予(松山市周辺)と南予はもっとも遅い地域であったと報告されています。しかし、あたたかくてやわらかい印象を与えます。

(クリックで拡大表示)

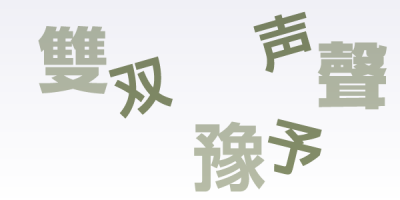

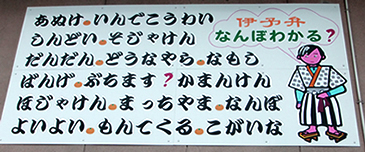

伊予弁「なんぼわかる?」(【写真2】いくつわかる?)は、松山市の街中の建物の壁にはられていたものです。2行目左から2つ目に「そじゃけん」(そうだから)という原因や理由を表す言いかたがあります。「~けん」という言いかたは、福岡や長崎、大分など中国、四国、九州地方で広く使われている言いかたです。古くは「~けに」(~ために)といったのが「~けん」に変化したものです。

中国地方では、「~けえ」といったり、高知では「~きに」と言うこともあります。「~けんが」「~けえが」などの形もあります。第183回「「けん」を競う大分の方言」、第38回「福岡の「はやかけん」「SUGOCA」」でも紹介されていますから参考にしてください。

「いんでこうわい」(1行目2つ目・もう帰りますわ)は、文末に「~わい」がついた例です。「いんで」(往ぬ・帰る)+「こう」(来よう)+「わい」(終助詞)です。「~わい」は文末にあって感情を添える、軽い念押しなどを表現します。「わい」は、福島、岐阜、富山から近畿地方、四国、九州にも分布しています。

滋賀県の長浜市に「いんでこほん」(もう帰りますわ)(「いんで」+「こ」+「ほん」(終助詞))という言いかたがあって、大変よく似た構造をしています。「~ほん」は中予の「~わい」と同じく感情を添えたり、軽い念押しの意味を持っています。「ほな、行ってこほん」(それでは、行ってきますわ)、「そやほん」(そうですわ)などと言います。

「しんどい」(2行目1つ目・つらい・苦しい)は近畿、中国でも聞かれる言葉で、「辛労(しんろう)」が「しんどう」となって生まれたことばとされています。「なんぼ」(5行目3つ目・いくつ・いくら)は、近畿全域、中国、四国で使われますが、北海道、東北にもこの言葉を使う地域があります。さあ、あなたは、「なんぼわかる?」

*

(写真2の答え)

あぬけ→仰向け だんだん→ありがとう どうならや→どうなるんだろう

ばんげ→夕方 ぶちます→殴る・打つ かまんけん→かまわないから

ほじゃけん→そうだから まっちゃま→松山 よいよい→大変

もんてくる→もどってくる こがいな→こんな

(※訳は、明海大学大学院博士前期課程2年の高須賀 萌さんによるものです。高須賀さんは、伊予弁のネイティブスピーカーです。)

編集部から

皆さんもどこかで見たことがあるであろう、方言の書かれた湯のみ茶碗やのれんや手ぬぐい……。方言もあまり聞かれなくなってきた(と多くの方が思っている)昨今、それらは味のあるもの、懐かしいにおいがするものとして受け取られているのではないでしょうか。

方言みやげやグッズから見えてくる、「地域語の経済と社会」とは。方言研究の第一線でご活躍中の先生方によるリレー連載です。