ウンティを着こなす人びと(2020年2月ヤクーツクにて筆者撮影)

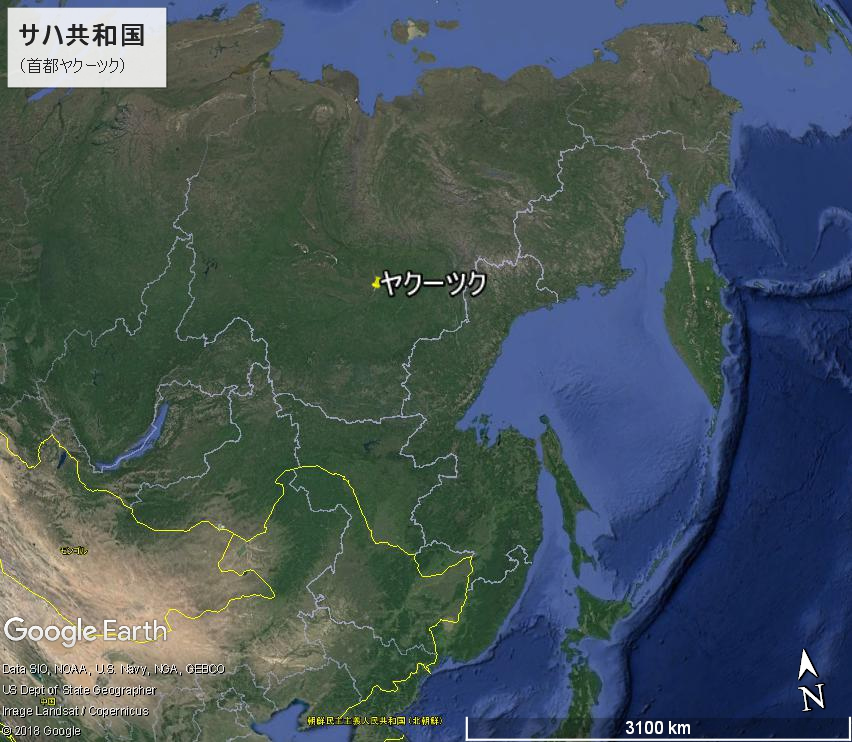

2020年2月、筆者は東シベリアのサハ共和国に滞在しました。首都のヤクーツクでは、おしゃれにウンティを着こなして歩いている人びとを見かけました。ウンティунтыとは、冬用の長靴を意味するサハ語です。毛皮の長靴というと、日本ではあまりなじみがないと思いますが、シベリアでは長い冬のあいだ日常的に使用される履物です。都市部でも販売店がいくつもあり、機能的かつおしゃれな履物として人びとに好まれています。

ためしに、筆者は、気温マイナス30~35度の2月のある日の午後に、ヤクーツクのレーニン広場の西の通りに立ち、道行く人びとのなかでウンティを履いている人数を30分間、2回にわたり数えてみました。すると、ウンティを履いている人は全体の約3割いました。もちろん、この観察方法とデータは十分とはいえません。あくまで本調査前に試しに観察した際の結果ですが、2月の寒い日にウンティを履く人びとが行き交う景観が思い浮かべられると思います。

首都のヤクーツクには野生動物や家畜の毛皮革で衣服やインテリア、お土産小物を生産する鞣(なめ)し・縫製工場があります。筆者は今回2つの工場を見学しました。そこで作られていうウンティは、底の部分が分厚いフェルト、足を覆う部分はトナカイの足の毛皮などを素材にしています。雪の中を走るトナカイの足の毛皮は丈夫でとても暖かいため、履物を作るのに最適です。ウンティを一足つくるのには、トナカイ一頭分、すなわち足の毛皮が4枚必要です。

黒色に染色されたトナカイの足の毛皮の裁断

毛皮は染色されたり、そのまま使用されたりします。毛並みや厚さを合わせて、いくつかのパーツに切ったうえで縫製されます。さらにウンティの履き口には、他の色のトナカイ毛皮のパッチワークや艶のあるクロテンやミンクの毛皮の縁取り、ビーズや色糸の刺繍で飾られます。装飾は、サハの文様やそれをアレンジしたものが多く、豪華なものは特別な行事の日の装いとしても着用されます。筆者が都市で観察したウンティはこうした工場製のもののようです。

さまざまな装飾のウンティ

こうして一見すると、ウンティはサハで独自に作られ、普及しているかのように見えます。しかし、既製のウンティの主な材料となっているトナカイの足の毛皮は、実はサハ産のものではありません。縫製工場で従業員にうかがったところ、興味深いことにこのコラムで紹介しているハンティたちが暮らす西シベリアのヤマル・ネネツ自治管区やヨーロッパ・ロシアのコミ共和国からトナカイの足の毛皮が卸されているそうです。サハ共和国や近隣の東シベリア地域でもトナカイが多く飼育されていますが、そこではトナカイの毛皮は流通せず、西のほうからはるばる運ばれてくるそうです。一方、西シベリアでもこのフェルト底とトナカイの足の毛皮の長靴はありますが、都市部の人びとはあまり使用していません。

ウンティ縫製工場に卸されたトナカイの足の毛皮

さらに、現在では中国製のウンティも普及しています。形状やデザインはサハ製のものとよく似ていますが、安価なため、数年で新しいものを買い求める若者に人気です。サハのファッションを彩るウンティの生産は、このような流通の上に成り立っているようです。

ひとことハンティ語

単語:Пўнәң вайԓан ԓумта.

読み方:プネン ヴァイサン スンタ。

意味:あたたかい毛皮の長靴を履きなさい。

使い方:ハンティ語では冬用の毛皮の長靴をヴァイвайといいます。寒い日に出かけるときに使います。