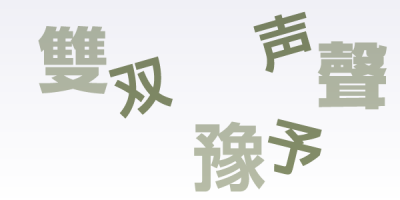

前回の「 」という謎の字への「エイ」「フン」という注記は、訓読みなのかも知れない。いずれも和語では応答や呼びかけの際の感動詞として、当時から存在していた。『宇治拾遺物語』の有名な「ちごのそらね」での「ゑい」というタイミングを逸した稚児の返事を思い出す。これが「曳」と表記されることもあった。現在用いられる同意の「ええ」は仮に別だとしても、運動会の「えいえいおう!」もその名残だろう。「ふん」は「ふむ」「うん」と同系統の感動詞として理解することができる。

」という謎の字への「エイ」「フン」という注記は、訓読みなのかも知れない。いずれも和語では応答や呼びかけの際の感動詞として、当時から存在していた。『宇治拾遺物語』の有名な「ちごのそらね」での「ゑい」というタイミングを逸した稚児の返事を思い出す。これが「曳」と表記されることもあった。現在用いられる同意の「ええ」は仮に別だとしても、運動会の「えいえいおう!」もその名残だろう。「ふん」は「ふむ」「うん」と同系統の感動詞として理解することができる。

そうすると、助字の「兮」で語気を示そうとしたのか、とも思えるが、字音はケイだ。胡散臭い字音や誤刻らしき字訓、字体の崩れも多い辞書だ。やはり解けない。

グリフウィキ(GlyphWiki)では、すでに明朝体風にデザインされている。

//glyphwiki.org/wiki/hokke-37524

大学生たちに、こんな字があると紹介して見ると、びっくりされる。早速、例文を作って書いてくれた女子学生がいた。

大学のテストなんて だ!!

だ!!

エイ、フンと読みまで上下に付いている。「何かものを「エイッ」としてる時に使う」。内容はともかく、うまい、受講生たちに大笑いが起こった。誰が使ったのかさえ分からない死字に、新たな命を吹き込んだようで秀逸だ。この用法を得て、現代に復活することなどありうるだろうか。もちろん臨時ではあろうが個人文字になった瞬間だ。ただ、この字を使ってみようという人たちは若年層にある女子が多いという年代差と性差が見られ、位相文字としても定着するなんてこともありえようか。死んだ字のままにしておくには惜しい形をしている。さらにこれを使って作文を、とやってみると面白い。もう一度新たな生命を吹き込みたくなる、そんなかわいさがあるようだ。これは、と思ったものを挙げてみよう。

「 」 エイ 魚の名(鱏・鱝) その形からか。

」 エイ 魚の名(鱏・鱝) その形からか。

「犬の 」 フン(糞) 形からという。

」 フン(糞) 形からという。

「 紙」 ふんがみ・えいし トイレットペーパーに似ているので。

紙」 ふんがみ・えいし トイレットペーパーに似ているので。

「 げる」 なげる 送り仮名も伴う訓読みまで生み出された。動詞だ。

げる」 なげる 送り仮名も伴う訓読みまで生み出された。動詞だ。

「 どし」 フンドシ(褌) 形からだそうだ。

どし」 フンドシ(褌) 形からだそうだ。

「 ばる

ばる  張る」 ふんばる

張る」 ふんばる

「 反り返る」 フンぞりかえる

反り返る」 フンぞりかえる

「9時45 集合」 フン(分) なごみます、とのこと。

集合」 フン(分) なごみます、とのこと。

「 智」 「叡智」がもっと楽に思えるそうだ。

智」 「叡智」がもっと楽に思えるそうだ。

「 画」 映画

画」 映画

「遊 」 遊泳 「水

」 遊泳 「水 」 水泳 一反木綿のように泳ぐ、という。

」 水泳 一反木綿のように泳ぐ、という。

「 冠」 栄冠

冠」 栄冠

「 リアン」 エイリアン お化けっぽいので。上手だ。

リアン」 エイリアン お化けっぽいので。上手だ。

「 眠」 永眠 お化けつながりで、だそうだ。

眠」 永眠 お化けつながりで、だそうだ。

「 利」 鋭利 刃物みたいに見えるからという。

利」 鋭利 刃物みたいに見えるからという。

「光 です」 光栄 よろこんでいる感じからという。

です」 光栄 よろこんでいる感じからという。

「 っ!

っ!  っ!

っ!  やあ!」

やあ!」

えいっ ふんっ 気合いを入れる時のかけ声に使いたいです!などの意見あり。

「 やー」 かけ声。

やー」 かけ声。

「ちゃぶ台を (エイ・フン)とひっくり返した。」

(エイ・フン)とひっくり返した。」

「 と心のボールを投げると、

と心のボールを投げると、 と投げ返された。」

と投げ返された。」

えい ふん 心のキャッチボールというが、それ以上は続けてもらえなさそうだ。

「

おー!!

おー!!

おー!

おー!

オー!」

オー!」

えいえいおー 応援だ。何人も共通して思いついた用法だ。

上記のようにこういうものでも教えた途端に、かわいいから、早速使ってみたいという女子が現れるものなのだ。「かわいいから使いたい」「かわいいから好き」「かわいいからほしい」「かわいいから許せる」、かわいさはかなりの価値を持ち、規範を超越し、行動を決定させる原動力を秘めているのだ。ほかに、顔文字、絵文字としても文末などで使えそうだという人たちも現れた。笑ったり怒ったりした目を加えると良いという女子もいた。目は口ほどにものを言う、目が笑っていないよ、という日本人の、顔文字や絵文字の特徴や性質に表れる視点を代弁する意見だ。

これらの反応からは、辞書を典拠に文字コードに入ったならば、遊戯性が抜けないが将来そこそこ使用頻度数が得られ、新たな用法も吹き込まれていくことだろうことが予想される。

こうしたことを、あちこちでやってみるのも、漢字のもっていた柔軟性を実感する上でも悪くはなさそうだ。この辞書には、影印化された叡山文庫蔵本のほかに異本もあるようで、そこではこの字はどうなっているのだろう、興味が尽きない。現代の文字の事情だって掴みきれないのだが、まして過去のことは内省もきかず、資料も限られ、難しい。仮に300年以上前の編者のいたずらだとしても、振り回されるのもまた愉しい。