北京に降り立つ。「走」が歩くという意味になるのは基本中の基本で、「北大」も北海道大でも東北大でもなく北京大を指す、ここは中国だ。当たり前だが中国語オンリーの世界である。

飛行場で荷物を待つ間、画面が切り替わる大きな看板を眺めていると、中国のスポーツ選手が繁体字でサインをしていた。看板には社名が「ORACLE 甲骨文」と記されており、そういう意味だったのかと知らされる。だいぶイメージが変わるのは、日本人だからなのだろうか。「×」が不正解だけでなく禁止も表すのは共通している。

ここの空気の状態は聞いていたとおりで、目が痛くなる。道路には「龍翔路」、ホテルにも「鴻翔」と簡体字で記されている。「京城」の2字があちこちで目に入るのは漢字圏の中国の首都だからである。それは普通名詞としての使用であり、日本の「京都」だって元はそうであった。

「生」はなまビールに書かれていた。日本から伝わった漢字の熟合法ではないか。そもそもビール瓶が冷たく冷えて出てくるのは、かつての中国ではありえないことだった。韓国でも、「センメクチュ」は「生麦酒」の字音語である。日本の訓読みが中韓では漢字音で使われている。そして、中国では漢字で、韓国ではハングルで表記されている。「生き生きしている・生々(なまなま)しい」を「センセンハダ(생생하다)」というのも、中国古典の生き生きしているという意味の「生々」だけからではなく、同様に日本語の影響もあったのだろうか。

北京で行きたいところはと聞かれ、準備不足から、覚えていた「琉璃廠(リウリーチャン)」を挙げてみる。日本人は、北京で書画骨董の観光、買い物と言えばその名が出てくるのだが、ところが現地の誰も知らない。

お決まりだが、「王府井(ワンフージン)」というと、それならばと連れて行ってくれた。そこは面白いところだ。古い教会では、ちょうど結婚式を挙げていたので、たまたまだが二人でいっしょになって祝福しておく。「 (王馬)利亞」と書かれているのがマリア様だ。

(王馬)利亞」と書かれているのがマリア様だ。

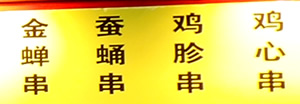

狭いところに大勢の人がいる。人の腕に触れてしまい、その汗が絡まって移ってくる。荷物は前に、と案内してくれる中国の人に注意される。日本語や韓国語でも話しかけてくる。とくに路地裏には、怪しげな食べ物が並んでいる。蠍だ。動いているのもいる。蝉の幼虫も串刺しになっている。尖った串が何本も上や斜めを向いていて、持ち歩く人は危ない。顔をしかめてしまう。

(画像クリックで周辺を含め拡大表示)【 ヒトデの串まで(クリック要注意)。】

オリエント趣味はまだあるのだろう、フランス人らしき女性をそこではけっこう見かけた。お決まりの臭豆腐屋の前では、鼻を押さえてしかめっ面で通り過ぎていた。

「串」という字がたくさん書かれている。「くし」という意味は辞書なので国訓とされているが、実際にはこうして中国の首都の街中にもありふれている。そして、それは今に始まることではなかった。

センマイ、モツだ。モツは臓物のモツだが、日本ではカタカナにして何か分からなくしている。こちらでは漢字で、しかも表現が直接的である。香港の今はなき九龍城の魔窟を思わせる。あそこには歯医者だってあったそうだ。電気は周りの電線から勝手に引き込み、手術だってしていたとも聞いた。

街中では、縛った荷物が自転車の後ろの台からとずれて落ちそうな場面で、歩いていた若い子が主婦に落ちそうだと教えている。私も物を落としたら、若い男性が落とした、と教えてくれた。「文明化」した「文明公民」云々以前に、報道されるような無関心とは異なる安心な状態を目にした。