1901年1月25日、マレーは、ニューヨーク31丁目西12番地の米国電気学会(The American Institute of Electrical Engineers)にいました。ポスタル・テレグラフ・ケーブル社のバンサイズ(William Baldwin Vansize)と共に、遠隔タイプライターに関する論文を、米国電気学会誌に発表するためです。

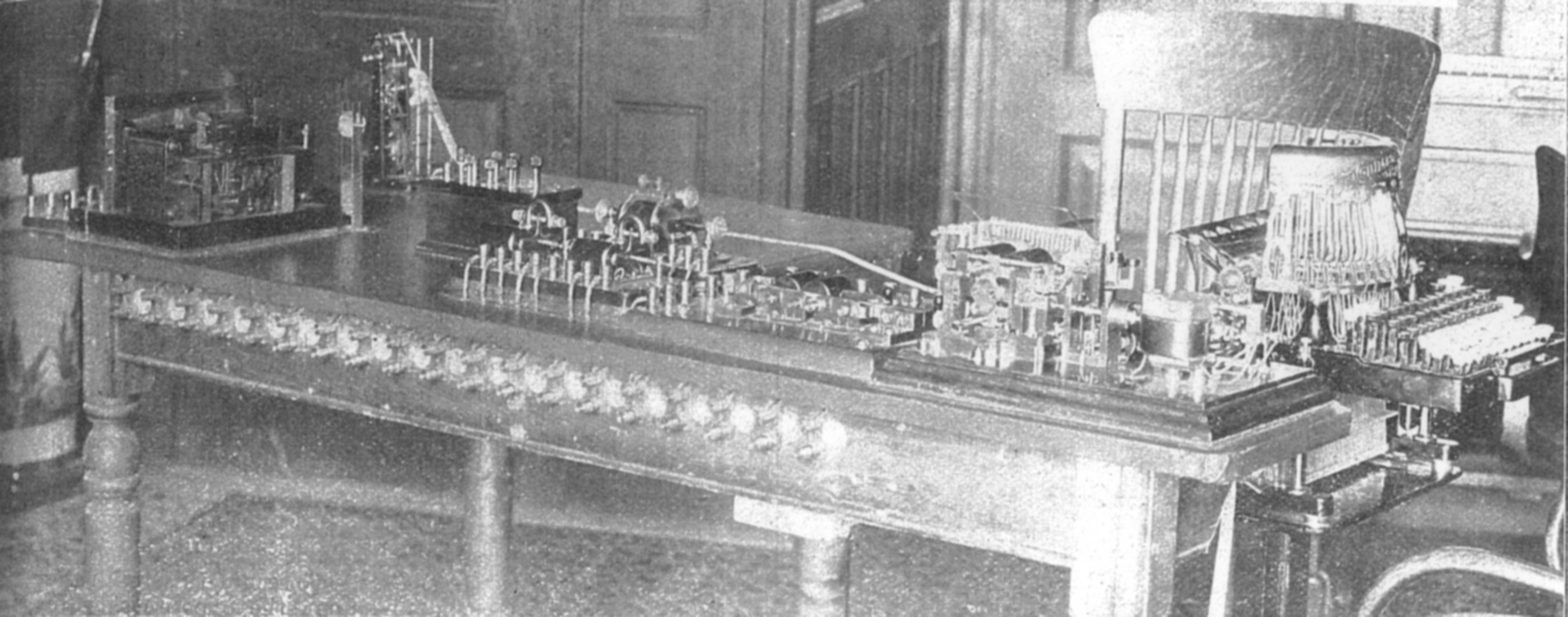

マレーの遠隔タイプライターの外観(写真左方が送信機、右方が受信機)

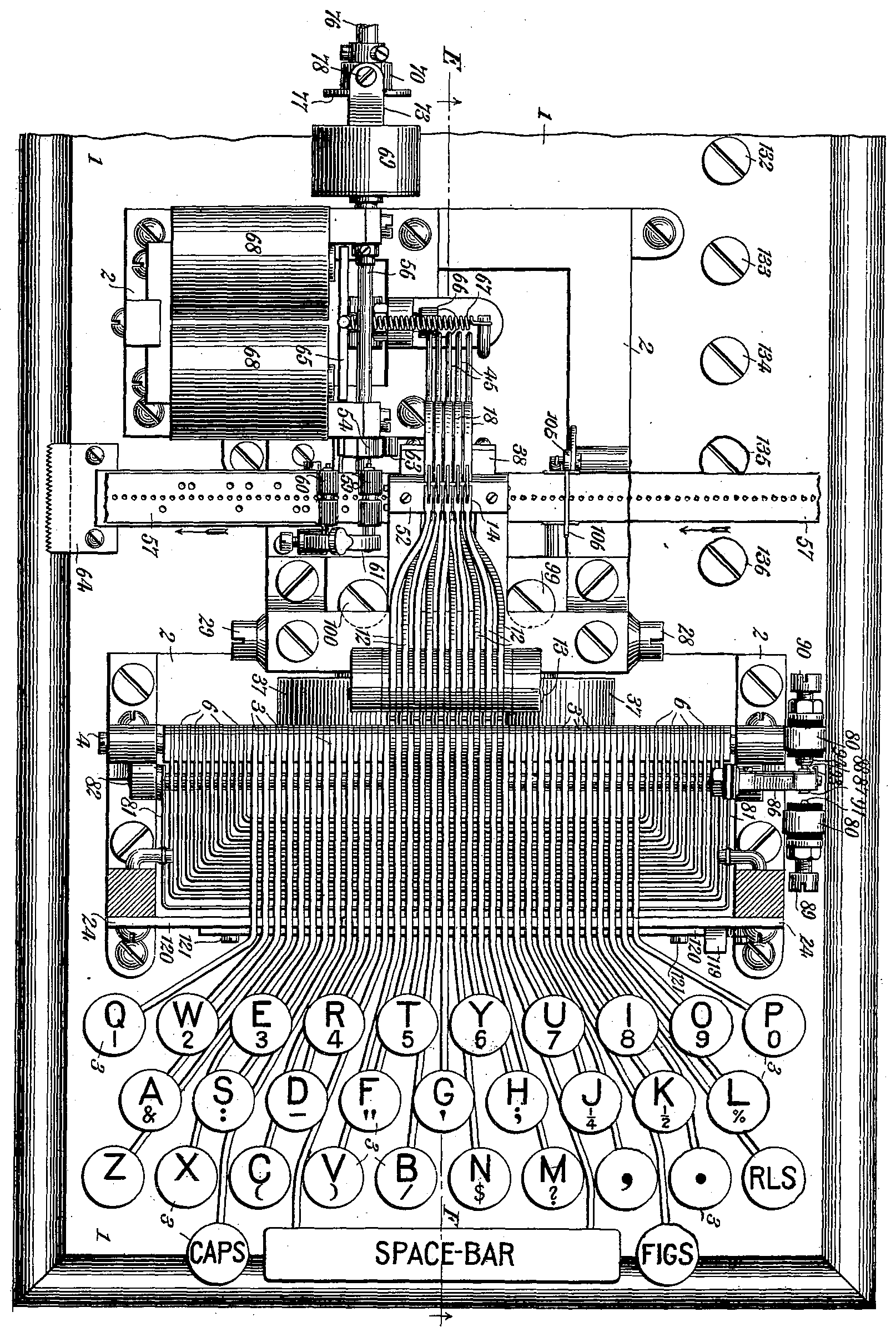

送信側の鑽孔タイプライター(U.S. Patent No. 710163)

この時点でのマレーの遠隔タイプライターは、送信側にも鑽孔テープを使うものになっていました。すなわち、鑽孔タイプライターで1文字5列ずつの鑽孔テープを作っておき、それを電流パターンに変換して送信します。受信側では、電流パターンに合わせて紙テープに鑽孔を開けていき、その鑽孔テープをアクチュエーターにかけることで、「Bar-Lock」に電文が印字されるわけです。

当日の米国電気学会での質疑応答の記録から、ハンチェット(George Tilden Hanchett)とのやりとりを、少し覗いてみましょう。

ハンチェット 私は電信技術者ではないのだが、このマレーの機械の商業的価値は、次に述べるような条件にかかっていると感じる。すでに世の中には、十分満足のいく電信サービスがある。モールス音響受信機とタイプライター、そしてそれらを扱うオペレーター。この機械は、それより複雑なタイプライターと、鑽孔受信機と、そしてオペレーターが必要だ。さて、システムをあえて複雑にしてまで、果たしてどういう利得があるのか、ということが問われるわけだ。

私は、普通のタイピストが1分間に何ワード打てるのか知らないのだが、それでも、このマレーの送信機でタイピストが打てるワード数ぐらいは、モールス電信機でも送信できると思う。タイピストが1分間に何ワード打てるのか、本当に私は知らないのだが、本日の速記者が教えて下さるだろう。ヘリング会長 速記者に発言を許します。この点に関して、何か情報をいただきたい。 速記者 熟練したタイピストであれば、文章の読み上げに対しては、最高で毎分75ワード程度でしょう。 ハンチェット そうであるならば、毎分75ワードと、このシステムの最高速度との差が、問題に… マレー 説明をお許しいただけますか。このシステムの最高速度は、受信タイプライターの能力には制限されません。もちろん、受信タイプライターは、毎分90ワードまで動作可能ですが、それは例外的な場合です。私自身は、タイピストとしてもそこそこの経験があると自負するのですが、平均で毎分50ワードそこそこです。もちろん、もっと腕のいいタイピストなら、もう少し可能でしょう。問題はむしろ、モールス送信者です。1時間連続で電鍵を叩く場合、送信者のスピードは平均で毎分15ワード、最高でも毎分30ワードです。 ハンチェット すなわち、もし、毎分15ワードが平均的なモールス送信者のスピードだとすれば、このシステムが達成しうるスピード、つまり毎分100ワード、との差が利得であり、このシステムの価値を示しているわけだ。 マレー 今後の高速通信の分野において、モールス電鍵と音響受信機が優位に立つことなど、もはや有り得ません。今宵バンサイズ氏が紹介いたしました印刷電信システムとその周辺システムは、いわば急行列車のような、巨大で高いパワーを持つシステムです。それは、人口の密集した都市どうしを結ぶ、大量の電信ビジネスにこそ用いられるべきものです。このシステムは、特殊な分野にこそ、その高い能力の真価が発揮されるのです。たとえば、このシステムを新聞社で採用した場合、受信側の鑽孔テープは、ライノタイプや写植機の自動制御に使用できるのです。

しかし、実のところ、ポスタル・テレグラフ・ケーブル社は、マレーの遠隔タイプライターを、同社の電信機に採用しませんでした。結局、マレーはニューヨークを離れ、新たな地へと旅立つことになるのです。

(ドナルド・マレー(5)に続く)