新聞の活字が大きくなってきたのは、1980年代初めからのことです。同時期、文庫本も文字を大きくし、注釈を多くして読者層を開拓しました。週刊誌はやや遅れて、1990年代に大活字化に向かいました。こうして、メディアの「大活字時代」が到来しました。

辞書はどうだったでしょうか。知識を一冊に凝縮する辞書は、小さな活字が当たり前に受け入れられています。とはいえ、「字引」とも言われるくらいで、字をはっきり示すことも必要です。

『三省堂国語辞典』は、1982年の第三版刊行時に『大きな活字の三省堂国語辞典』をあわせて刊行しました。『三国』の内容はそのままに、大学ノートと同じB5判の大きさに拡大したものです。類書にさきがけて、時代の空気を敏感に感じ取っての出版でした。その後、『三国』の並版・小型版とともに版を重ね、今回、第六版の刊行に至りました。

『大字三国』がどれだけ見やすいかは、ぜひ手にとってご覧ください。「讒謗(ざんぼう)」「穿鑿(せんさく)」など画数の多い字もよく分かります。今回は、大幅なページ増にもかかわらず、厚さ・重さは旧版とほぼ同じ。紙質も劣化しない白上質紙になりました。

さらに、『大字三国』ならではの特長としてつけ加えたいのは、「書き込みノート」として利用できるということです。大形ながらソフトカバーで扱いやすく、説明文の周囲に十分な余白のある『大字三国』は、書き込みがしやすいのです。

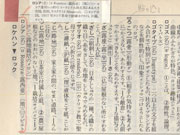

作家の井上ひさしさんは、大きな辞書の余白に、ことあるごとに、新聞記事の抜粋などを書きこんで、自分だけの辞書を作っているそうです(『本の枕草紙』)。辞書を利用して、自分の接する情報の索引を作っているのです。

これは、私たちでも、ふだんからまねができることです。たとえば、夫婦が幸せになる方法について、夏目漱石『明暗』の中にこんなせりふが出てきます。

〈ただ愛するのよ、そうして愛させるのよ。そうさえすれば幸福になる見込は幾何(いくら)でもあるのよ〉(『明暗』七十二)

「なるほど、そうか」と思ったら、さっそく『大字三国』の「愛する」のところにせりふを書きこんでおきます。気がついた折々に、こういう書き込みを繰り返していると、あなたの『大字三国』はいつの間にかかけがえのない相談相手になります。