雑誌などで「お取り寄せ」の特集を目にするようになってから、もう10年以上になります。高級食材やお菓子など、通信販売で取り寄せる、おいしい食べ物のことです。通販で買った食器や服などのことは、そうは呼びません。

『三省堂国語辞典 第六版』でも、このことばを収録しました。その際、見出しを「お取り寄せ」とするか、「取り寄せ」とするか、ちょっとした問題になりました。

「『お』をつけるかどうか? そんな細かいことはどっちでもいいのでは?」と言われそうですが、なかなかそう簡単にかたづけられるものではありません。

『三国』の見出しで「お」をつけるのは、大部分は、「お」を取ると意味が変わる場合です(ほかの場合もありますが、ここでは触れません)。「お冷や」と言えば水ですが、「冷や」と言えば冷酒になります。こういう場合、前者は「お」をつけて項目を立てます。

「お取り寄せ」の場合、多く目にするのは「お」のある形です。でも、同じ意味で「取り寄せ」と言えるのなら、見出しの「お」は不要です。そこで、実際の例を観察します。

『週刊文春』に「おいしい! 私の取り寄せ便」という長期連載があり、そこには「取り寄せ情報」もついています。「お」のない例です。もっとも、これらの例は要注意で、単に「取り寄せること」の意味かもしれません。「取り寄せ情報」は、「(食材を)取り寄せるための情報」ということであれば、「本の取り寄せ」などと同じ使い方です。

「取り寄せ」が「取り寄せること」の意味にしかならないのであれば、通販の食材の場合は、「お取り寄せ」と「お」をつけた形で辞書に載せたほうがいいことになります。

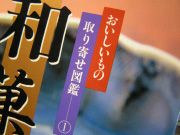

では、『おいしいもの 取り寄せ図鑑』(中島久枝、PARCO出版、1996年)という本のタイトルはどうでしょうか。「取り寄せること」の図鑑というのはありえないので、ここは「取り寄せた食べもの」を指していると考えられます。『岸朝子の取り寄せでおもてなし』(小学館、2008年)などのタイトルも、同様に、食べものの例と考えられます。

こうして見てくると、通販で買う食材は、やはり「お取り寄せ」とも「取り寄せ」とも言えそうです。結局、『三国』では「お」をつけずに「取り寄せ」の形で見出しに立てました。ただし、「お取り寄せ」の形が多いことは確かなので、説明文中には〈〔多く「お―」の形で〕〉と示す措置をとっています。