程度を強調する表現は、新味を求めて次々に生み出されます。「すごい」「超」「やばい」、さらには「ギザかわゆす(=かわいい)」などというのまであります。

〈クリームソーダうめっ。ぱねえうめ。〉(NHK「サラリーマンNEO」2008.9.21 23:00)のように使う「ぱない」「はんぱない」も、新しい程度表現です。「はんぱない」は、1990年代にはすでに使われていましたが、2000年代に入って広まり、さらに省略形の「ぱない」も生まれたようです。

「ぱない」「はんぱない」は、国語辞典に載せるのはさすがに早すぎるでしょう。一方、元の形の「半端ではない」は、すでに定着しており、辞書にあってもよさそうです。ところが、この「半端ではない」を載せた国語辞典はほとんどありません。

「半端」自体は、もちろんどの辞書にも載っています。ただし、挙げてある意味は、「不完全」「端数」「どっちつかず」などであり、これを見るだけでは、「飲み会の人数が半端じゃない」などの例は解釈できません。「人数が不完全ではない」ではなく、「人数が非常に多い」ということですから、新しく「半端ではない」の項目を立てたいところです。

「半端ではない」は、定着したといっても、さほど昔から使われているわけではありません。漱石・鴎外の作品はもちろん、戦後になってもまだ見えないことばです。

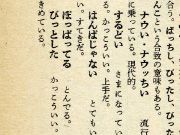

『現代用語の基礎知識』では、1980年版に初めて登場します。「つっぱる」「ナウい」などと並んで「はんぱじゃない」の項目があり、〈とてもいい。すてきだ。〉と説明されています。当時の若者の流行語で、しかも、やや不良っぽさを感じさせることばでした。

それが、比較的短い間に一般になじみ、今日では硬い文章でも使われるようになりました。たとえば、新聞社説にも次のように出てきます。

〈韓国の盧武鉉政権が自国の歴史見直しにかける意気込みは半端ではない。〉(『朝日新聞』2005.2.27 p.3)

こうなると、辞書に載せないわけにはいかないでしょう。『三省堂国語辞典 第六版』では、「半端で(は)ない」という項目を立て、〈程度がたいへん大きい。ものすごい。〉と説明してあります。ここに同義語として「はんぱない」などを添えるべきかどうか、次の改訂の時に検討課題になるかもしれません。