色見えでうつろふものは世の中の人の心の花にぞありける

出典

古今・恋五・七九七

訳

色にも現れないでいて、あせて(=心が変わって)しまうものは、世の中の人の心という花であったことよ。

(『三省堂 全訳読解古語辞典〔第四版〕』「うつろふ」)

◆参考情報

今回は、重要語「うつろふ」が用いられている和歌を取り上げました。

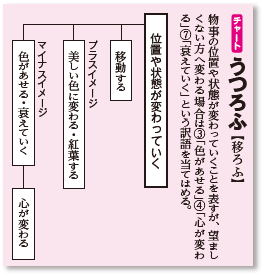

『三省堂 全訳読解古語辞典〔第四版〕』で「うつろふ」を引くと、図解「チャート」がついています。「うつろふ」には、上記の和歌のような「色があせる」といったマイナスイメージの意味もありますが、逆に、木などについて、「美しい色に変わる・紅葉する」といったプラスイメージの意味もあります。また、「心が変わる」という意味が、しばしば「色があせる」などの意にかけてあることがあります。

文脈ごとの意味の違いを、図解チャートを用いて明確にイメージして覚えておくと、古文読解の実践で役立ちます。

また、「うつろふ」を引くと、以下のようなコラムがついており、「うつろふ」という語の背景について、さらに深く理解できるようになっています。

このように、図解やコラムを多く用いて、古語のもつ奥行きや深みをより理解できるように工夫されている点が、『全訳読解古語辞典〔第四版〕』の強みです。

「うつろふ」ものは、草木も人も世の中も

散るも枯れるも美 移行する、の意が本来だが、平安時代の和歌などでは花や木が、時間の経過とともに散ったり、枯れたり、色づいたりすることをいう場合が多い。たとえば、菊の花が「うつろふ」とされるときは、盛りがすぎて花が赤みを帯びてくる状態をさし、当時の人々は、この「うつろひたる菊」の風情も賞美していた。木が「うつろふ」場合は、紅葉することをいう。

人の心も「うつろふ」 また、人の心も「うつろふ」ものとされ、4の用例の和歌(「色見えでうつろふものは世の中の人の心の花にぞありける」)では、現実の花が「うつろふ」ことは、その色ではっきりわかるのに、人の心は表面に現れないうちに「うつろふ」ものだといっている。

無常の美学 『古今和歌集』の美学の一つに、時間の経過において物事を詠み込むということがあり、「うつろふ」はまさにその傾向を示している。木や草、あるいは心の花は、「うつろふ」ものとすることで無常を感じていたのである。