(QWERTY配列の変遷100年間(2)からつづく)

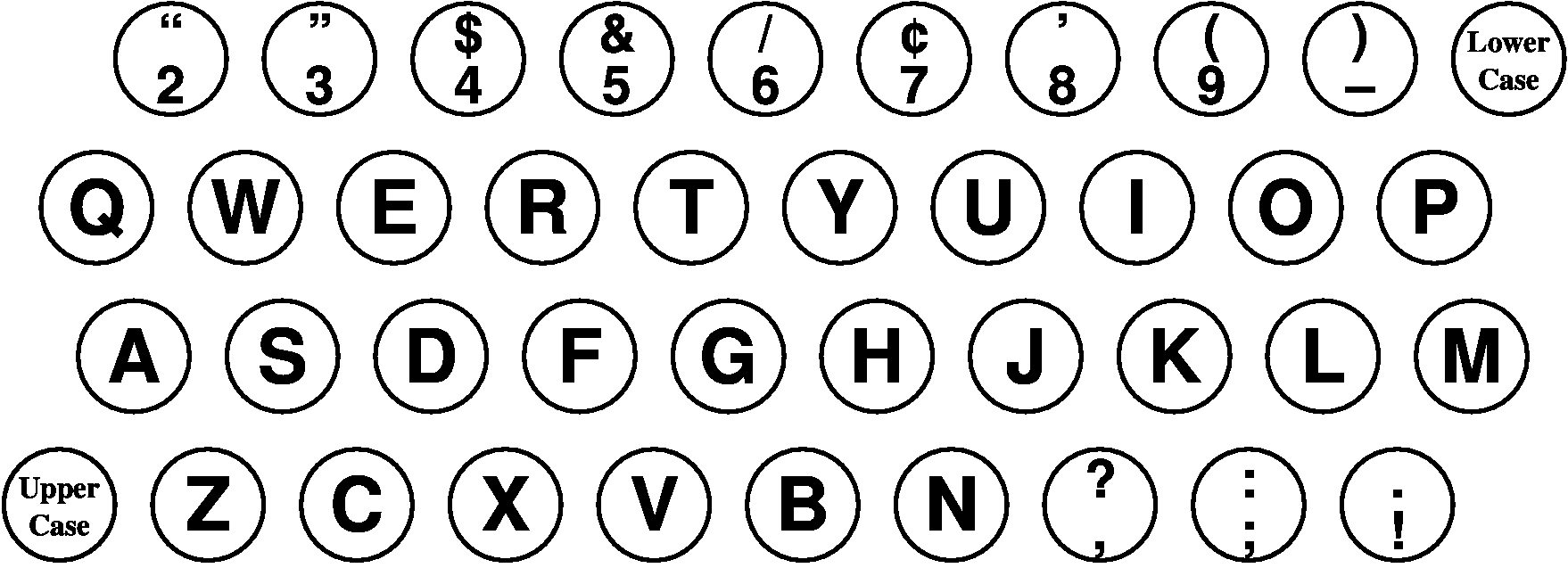

1878年1月、E・レミントン&サンズ社は、「Remington Type-Writer No.2」を発売しました。プラテン・シフト機構を搭載することで、38キーで76種類の文字を打ち分けられるタイプライターです。「Upper Case」キーを押すと、プラテンが機械後方(オペレータから見て奥)へ移動し、その後は大文字や記号が印字されます。「Lower Case」キーを押すと、プラテンが機械前方(オペレータから見て手前)へ移動し、その後は小文字や数字が印字されます。この「Remington Type-Writer No.2」のキー配列は、以下のようになっていて、アルファベットに関しては「Sholes & Glidden Type-Writer」を踏襲していました。

1878年1月時点の「Remington Type-Writer No.2」のキー配列

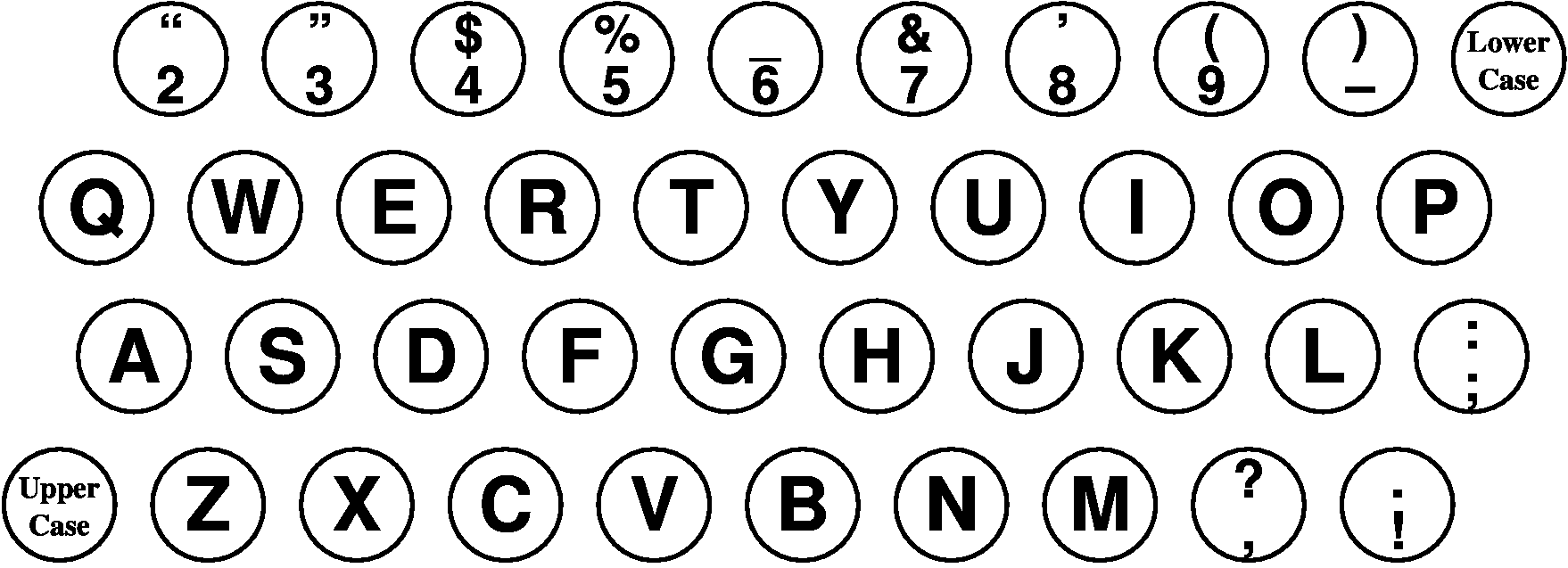

1882年8月設立のウィックオフ・シーマンズ&ベネディクト社は、同年12月に「Remington Standard Type-Writer No.2」を発売しました。内部機構的には、「Remington Type-Writer No.2」とほとんど同じだったのですが、ショールズの特許を忌避するために、キー配列が変更されていました。MがNの右側に移動し、CとXが入れ替えられていたのです。

1882年12月時点の「Remington Standard Type-Writer No.2」のキー配列

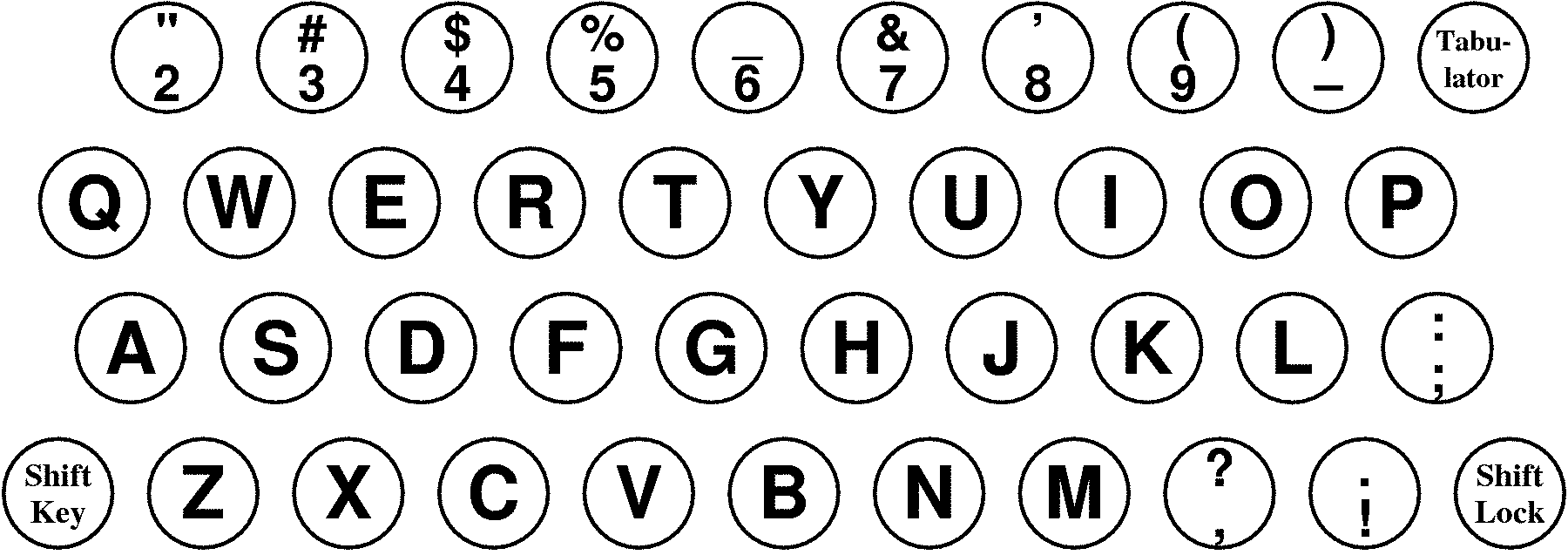

1895年3月設立のワーグナー・タイプライター社は、設立とほぼ同時に「Underwood Typewriter No.1」を発売しました。「Underwood Typewriter No.1」はフロントストライク式のタイプライターで、アップストライク式の「Remington Standard Type-Writer No.2」とは印字機構が全く異なっていましたが、しかし、そのキー配列はほとんど同一でした。ただ、プラテン・シフト機構の違いを反映して、「Underwood Typewriter No.1」では、下段の左端に「Shift Key」が準備されていました。「Shift Key」を押している間だけプラテンが持ち上がり、大文字が印字されるのです。「Shift Key」を離すとプラテンが降りてきて、小文字が印字される仕掛けでした。一方、下段右端の「Shift Lock」キーは、「Shift Key」を押したままにしておくためのキーでした。

「Underwood Typewriter No.1」のキー配列(U.S. Patent No.633672)

さてここまでは、キー配列の変遷が、あたかも一本道であるかのように説明してきました。しかし、現実のキー配列は、様々な枝分かれを繰り返したり、あるいは複数のキー配列が統合されたりして、現代に至っているのです。それらの枝分かれのうち、工業規格として標準化されるに至った3つの大きな枝を、次回以降は辿っていくことにしましょう。すなわち、日本のJIS X 6002に至る過程を(6)で、アメリカのANSI INCITS 154に至る過程を(4)で、国際規格のISO/IEC 9995に至る過程を(5)で、それぞれ辿ることにいたします。