ポスト高度経済成長期である1970年代は,こんにちにもよく知られる方言マンガが数多く登場した時期です。ここでは「三大九州弁マンガ」のひとつである松本零士(松本零士オフィシャルサイト)『男おいどん』(『週刊少年マガジン』講談社,1971年~1973年連載)を事例として,どのように「ザ・九州弁」が形成されてきたのか,そのさわりをみていきたいと思います。

『男おいどん』の主人公・大山昇太(おおやまのぼった)は,九州のどこかの故郷(クニ)から上京してきた勤労少年です。日中は工場で働きながら夜間高校に通い,東京は本郷の「下宿館」に下宿しています。ガニマタ・メガネの冴えない風貌に加え,生来のドジが災いし,仕事はどれも長続きせず,常に貧乏暮らし。メーテル風松本美女たちには体よく利用されることはありますが,たいていはこっぴどくフラれます。九州男児としての心意気はともかく,「おいどん」のそんなぐだぐだで情けない日々を描いた「ペーソス・ギャグ」,それが『男おいどん』です。

「共通語」を「地」とする同作で,大山昇太は典型的な「九州弁キャラ」として造形されています。自称詞はもちろん「おいどん」。「よか」のようなカ語尾形容詞を多用し,文末表現は「ばい」「たい」「ど」などを用います。俚言はあまり用いませんが,玄関先のあいさつは「おごめん」,お詫びは「すまんでごわすバッテンたい」です。わかりやすい「九州弁」要素に加え,「ごわす」「バッテン」「たい」という九州各地のパッチワーク方言が「おいどん」に与えられた「ことば」なのです。つまり,「おいどん」の故郷が「九州のどこか」なのと同様,「おいどん」のことばには「九州のどこか」という極めてヴァーチャル度の高いものが選択されています。これは,特定の地域の生活のことばとして「九州弁」が選択されているのではなく,どこかの「田舎のことば」として「九州弁」が選択されているのだということ,先行研究で指摘のとおりです。

(画像はクリックで拡大)

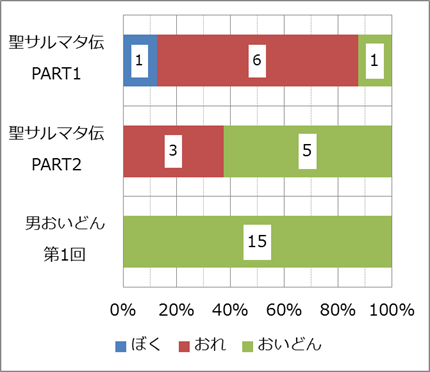

(グラフ中の数値は各話の出現度数)

こういったいかにもツクリモノめいた,しかしヴァーチャル界ではすんなり受け入れられている「ザ・九州弁」は,にわかに登場したのかというと,そうではありません。じつは『男おいどん』には,その本連載前に同じ週刊少年誌に連載された大山昇太を主人公とするパイロット版『聖サルマタ伝』(『週刊少年マガジン』講談社,1970年連載)が存在します。ここでは,大山昇太の自称詞の推移から,「田舎弁」としての「ザ・九州弁」形成過程の一端をうかがいたいと思います【グラフ】。パイロット版のPART1では「ぼく・おれ・おいどん」とゆれていたのが,「おれ・おいどん」(PART2)から「おいどん」(第1回)へと一本化されていく様子が見てとれます。

このようにセリフが一定の範囲に収斂し「ザ・九州弁」化するのと同時に,作品設定・人物描写などにも手が加えられます。具体的には,本連載の「おいどん」は短足・ガニマタがより強調された三頭身キャラとして造形されています。『男おいどん』に限らず,このような「ことば」のヴァーチャル度アップと「キャラ」像の確立とが相まって,日本語社会における「方言ステレオタイプ」が形成・強化・拡散されてきたのではないでしょうか。

すでにわたしたちはここでみたような「ベタ」な方言ステレオタイプとは異なる新しい地平に立っているのですが,それについてはまたの機会があれば,としたいと思います。