三省堂の常務・亀井寅雄は、その熱意によってベントン彫刻機を買い入れる契約をATFのリン・ボイド・ベントンと結び、すぐれた「文字印刷」を研究するため三省堂に入社してほしいと、農商務省の実業練習生・今井直一を口説き落とした。

ベントンが三省堂に機械を渡すことを渋った理由のひとつは、前回も述べたように、すでに日本で輸入されていた2台のベントン彫刻機が活かされていないということだった。

「おれの発明した貴重な機械を活用できないとは、まことにけしからん。せっかくこの機械を日本に持ち帰るのであれば、よく練習しておかなければいけない。おまえにはしっかり教えてやるから、すくなくとも3カ月はおれのもとで勉強しろ」

今井はベントンにこう言われたが、三省堂の新工場の建設計画が進んでいることもあり、寅雄には一日もはやく覚えて帰ってこいと言われていたため、「なんとか3週間で教えてくれないだろうか」と頼みこんだ。最初は住んでいたニューヨークからATFのあるニュージャージーまで通っていたが、往復に約3時間もかかるので困っていると、「おまえはなかなか熱心に覚えている。おれの家の一部屋を提供するから、ここに住みこんで勉強しろ」とまで言ってくれた。

ベントンは、がんこだが、教育熱心なひとだった。当時77歳だったがとても若々しく元気なので、今井は〈そんな老人であろうとは心づかず、ただ耳の遠い人だと思っていた〉そうだ。[注1]ベントンは耳が遠いため、おおきな声でしゃべった。今井も英語がそう達者ではない。あまり何度も聞き返すのも、と適当にわかったふりをしていると、次の講義のときにそれがばれて大声で怒鳴られる、ということもあった。[注2]

日頃は柔和で人なつっこい老人だったが、仕事のときにはきわめて厳格で、ビシビシと今井を教育した。

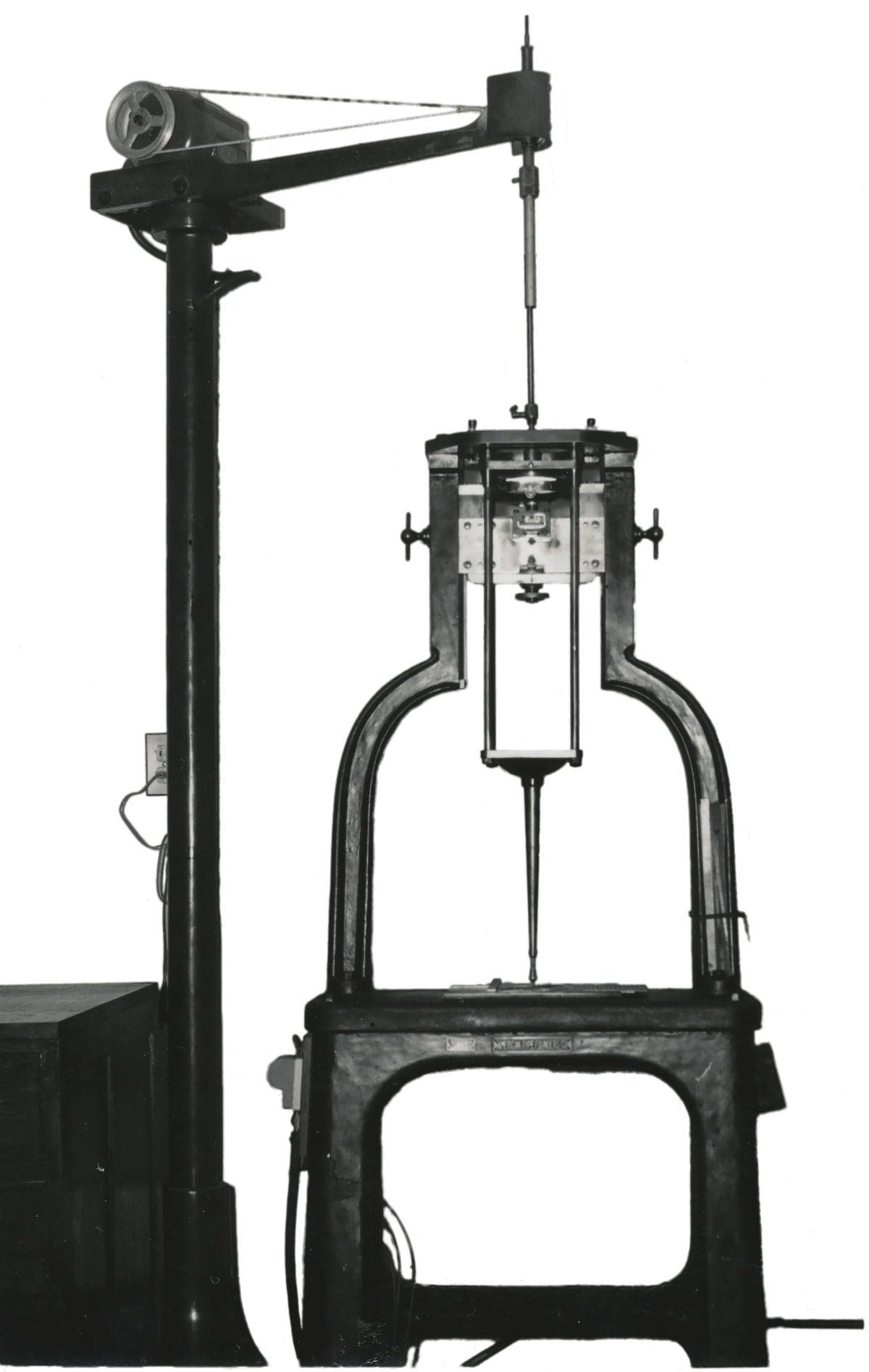

ベントン母型彫刻機(三省堂印刷所蔵)と、彫刻作業風景。

写真下のように、原字からつくった凹型のパターンを、フォロワーという針でなぞると、機械上部のカッターにその動きが縮小されて伝わり、 母型が彫刻できるというしくみ

発明者の立場から、ベントンは今井にとてもこまかい指導をした。たとえば、彫る母型の大きさ(ポイント)によって使用する針(フォロワー)を変えるのだが、これが正しくないと、よい彫刻ができない。そうした詳細を記述したデータをつくっておいたことが、のちに三省堂でベントン彫刻機を使用したとき、とても役に立った。しかし今井は後年、〈これさえあればまず困ることはあるまいと思っていたが、実際はそんなナマやさしいものではなかったのである〉とも語っている。[注3]

今井は、ベントンのもとで勉強した期間のうち約10日間は彼の家に住み込み、ATFに通った。約3週間かけて、ひととおりベントン彫刻機の扱い方を覚えると、帰国の途についた。

このとき今井は、ひとつのおみやげをもらっていた。

彼を訪問したものは誰でも、おみやげにもらう活字がある。それは十二ポイントの面に、一文字が〇・五ポイントすなわち〇・一七五ミリメートルの大きさで、聖書の主の祈り六十六語、二百七十一字を浮き彫りにした活字である。もとより肉眼では少しもわからないが、拡大鏡でヤット読み取れるというのが御自慢もの(後略)[注4]

ベントン彫刻機では、わずか0.175mm角の文字を約4.2mm角の面に271字も凸刻できたというのだ。それほどの高い精度をほこる彫刻機だったのである。

まさにこのことこそ、寅雄がベントン彫刻機を欲しがった理由だった。辞書には、ちいさな活字をもちいて、できる限りたくさんの情報を載せることが求められる。ちいさくても読みやすい、うつくしい活字があれば、辞書のいっそうの小型化が望める。三省堂では亀井忠一の時代に、木活字の名人・臼井翁に辞書用7号活字の種字を新刻させたが、約1.8mm角であるこの大きさが、手彫りでは小型活字の限界だった。[注5]

大正11年(1922)8月、アメリカから帰国した今井直一は、亀井寅雄の待つ三省堂に入社した。

今井直一『書物と活字』(印刷学会出版部、1949)装丁は原弘

[参考文献]

- 『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955)から、

亀井寅雄「三省堂の印刷工場」

今井直一「我が社の活字」 - 今井直一『書物と活字』(印刷学会出版部、1949)

- 『亀井寅雄追憶記』(故亀井寅雄追憶記編纂準備会、1956)

- 亀井寅雄 述/藤原楚水 筆録『三省堂を語る』(三省堂、1979)

- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)

- 橘弘一郎「活字と共に三十五年――今井直一氏に聞く」『印刷界』40号(日本印刷新聞社、1957)

- 「辞典と組んで30年 今井直一氏の業績」『印刷雑誌』(印刷雑誌社、1957年3月号)

[注]