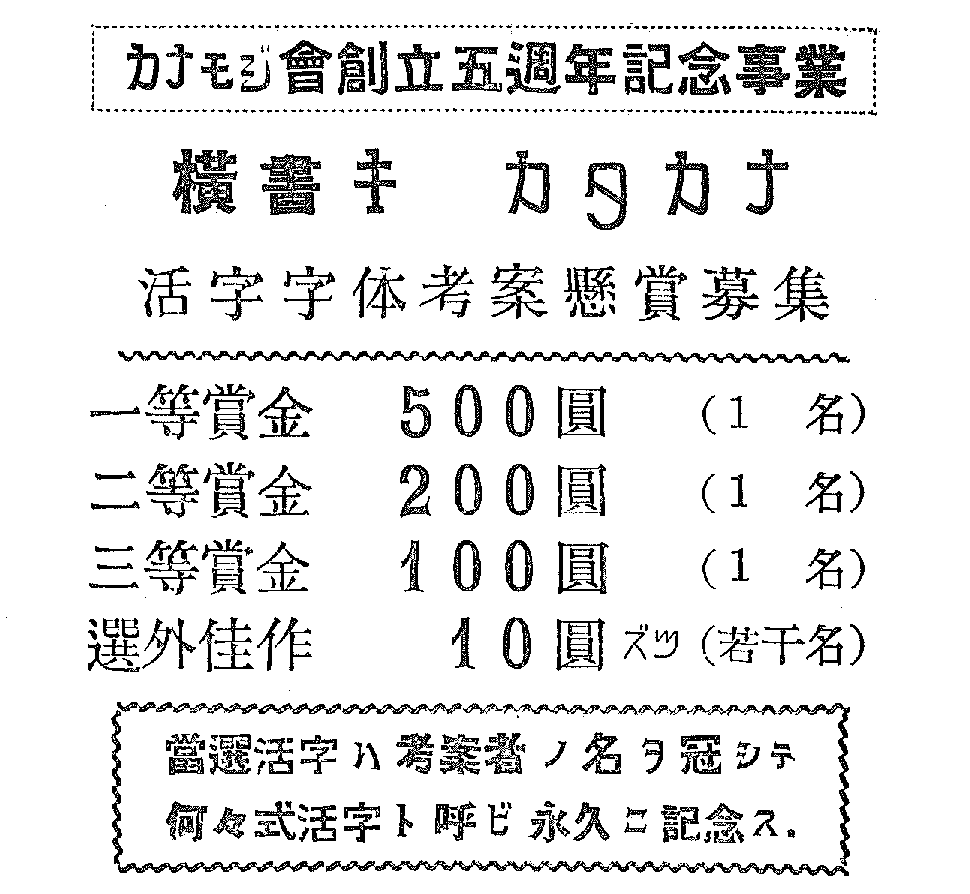

日本語における漢字かな混じりという複雑な表記を廃し、横書きカタカナ表記の普及をはかることを目的に活動していたカナモジカイは、大正14年(1925)11月、それまでのカナモジ活字にさらなる工夫改良をくわえて完全なものにしたいという趣旨で、「ヨコガキ カタカナ 活字字体考案懸賞募集」をおこなった。

三省堂にとってそれは、アメリカから到着したベントン彫刻機を組み立て、あたらしい母型の試刻にむけて書体研究をすすめていたころだった。今井直一のもと書体研究を中心となっておこなっていたのは、桑田福太郎と松橋勝二。ふたりはそれぞれカナモジをデザインし、懸賞に応募した。

懸賞募集は、報知新聞の後援をうけ、森下仁丹創業者の森下博の好意により、各新聞に仁丹広告として募集広告を出しておこなわれた。[注1] 賞金総額は800円あまり。審査員をつとめたのは、印刷局長・池田敬八、国語審査会調査会幹事・保科孝一、加島銀行取締役・星野行則、工学博士・片岡安の各氏。応募開始は大正14年(1925)11月1日、締切は大正15年(1926)3月31日だった。

「横書キ カタカナ 活字字体考案懸賞募集」の記事見出し[注2]

*

はたして、どのような書体デザインが求められたのであろうか。すこし引用が長くなるが、当時の書体デザインの背景もうかがい知れるので、応募規定をくわしく引きたい。なお、原文は漢字カタカナ混じり表記だが、読みやすくするため、漢字かな混じり表記にして引用する。

応募規定

[字体について]

1.一字はたての長い長方形で一字のよこはばはその高さの2/3より広くならないこと。

2.在来の片カナの字体にのっとり、だれがよんでもすぐわかること。

3.つぎの69文字を工夫すること。

「アイウエオ」……より「ワヰヱヲン」まで 48字

促音、拗音をあらわす小文字

ァィゥェォッャュョヮー(長音符記号) 11字

このカナ活字とならべてよくうつる数字の字体

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 10字

4.太字(肉太)細字(肉細)の2種を考案してかくこと。(用紙を別にして)

5.濁音・半濁音の形、およびそれをつける位置は「ガギグゲゴ パピプペポ」の10字をかき、それによって示すこと。

(以下6、7、8、9、10の各項は参考に掲げた条件である。特別の考えのあるものはこの条項によるを要しない)

6.左右いずれにおくも隣の文字とぴたりとくっつき よくそろって、各文字を横つづりの文字として形よく まとまり ていさいよきこと。

7.各文字のよこはばの長さは すべて一定するもよし、また2種ぐらいに定めるもよし(例えば「ト」のごときは横幅をせまくし、「ホ」のごときは広くするなど。)

8.普通の文字は上下の標準線におさまるようにし、ある少数の字は上線より上に出し、ある少数文字にかぎり下線より下に出すよう工夫して、綴った文字を変化あるようすること。いずれの字を上に出し、いずれの字を下に出すかは応募者の研究に任す。

A, B, C文字は26字中、上に出たのが9字、下に出たのが5字ある。これは参考とすべきであるが、この比例によって上・下に出す文字数をきめるか、また別に適当な比を定めるか、これも応募者の研究にまかす。

9.一枚の方眼紙に応募字体69字をかくこと。かきかたは雛形を参考にすること。

(かきかたの雛形を示した方眼紙の罫と文字の線とがうまくあっていないのは印刷の手落ちである)

10.考慮された意見、工夫された点の説明を別紙に楷書で認めて提出されることを希望す。(左横書き楷書 片カナ漢字まじり)

「横書キ カタカナ活字字体考案懸賞募集」『カナノヒカリ』大正14年(1925)12月号[注3]

用紙や、書きかたの注意などはつぎのとおり。

11.用紙は所定のものにかくこと。(版下のかきかた見本に用いた紙と同一のもの)

(カナモジカイで実費一枚2銭でおわけする。)

[雑件]

12.濃き墨汁でかくこと。

13.審査をうける用紙、意見説明書には氏名を書きいれぬこと。

14.応募申込書(別紙)を添えて、模造紙にその用紙の四隅をはりつけボール紙筒に入れ、書留郵便で本会へ送付のこと。

15.一人で幾様の書体をつくり応募することもさまたげない。

「横書キ カタカナ活字字体考案懸賞募集」『カナノヒカリ』大正14年(1925)12月号[注4]

さらには、〈字体工夫には独創的な態度で、自由に考案されたい。カナモジカイで使っている改良活字字体などには拘泥せず、新基軸を出す意気込みであたられたい〉〈何人がよんでもすぐわかるという条件はとくに重くみてほしい。一目見て何の字か分らない字体は線のまがり工合 配置 間隔などにすぐれた点があっても 審査にあたり不利となることをあらかじめ警告しておく〉といった、デザインをおこなううえでの注意点も添えている。[注5]

以上の応募要項を読むと、この懸賞応募の原字は、用紙に墨汁で書かれたものであったようだ。それにしても、〈これは特別の技術を要する建築図案とちがって、何人といえどもかき得るわけであるから、ふるって応募し〉[注6]というのは、紙に書くのだから特別な技術はいらないだろうということなのだろうか。

*

このコンテストの結果は、『カナノヒカリ』昭和2年(1927)3月号の誌面にて発表された。[注7] 応募締め切りが大正15年(1926)3月31日であるから、結果発表まで1年ほど要している。その理由は「審査経過報告」としてくわしくしるされている。つまり、ここで募集した書体は最終的には活字鋳造を目的としているので、活字鋳造・印刷の専門家の意見を聞いて審査の参考にしたいということで、内閣印刷局技師・印刷部長の矢野道也、おなじく活版課長の安延郁太郎の2人にこまかく見てもらい、くわしい批評を書きいれてもらった。どうやらここに半年ほどを費やしたようだ。

さて、三省堂からカナモジのデザインを応募したふたりの結果はどうだったのだろうか。

松橋勝二の作品は、当選・佳作の候補として最終選考までのこった。

桑田福太郎の作品は、ざんねんながら選外であった。[注8]

(つづく)

[参考文献]

- 山下芳太郎『国字改良論』(カナモジカイ、1942年発行の第8版を参照/初版は1920)

- 『カナノヒカリ』第47号 大正14年(カナモジカイ、1925)12月号

- 『カナノヒカリ』第57号 大正15年(カナモジカイ、1926)9月号

- 「ヨコガキ カタカナ 活字字体 考案懸賞募集 答案審査報告」『カナノヒカリ』第63号 昭和2年(1927)3月号(カナモジカイ)

- 「カナモジカイ」『カナノヒカリ』第104号 昭和5年(1930)8月号 表2

- ミキイサム「カナモジ活字ノ歴史」『カナノヒカリ』第517号 昭和40年(1965)7月号(カナモジカイ)

- 今井直一「我が社の活字」『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955/執筆は1950)

- 『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)

[注]