昭和6年(1931)、三省堂はベントン彫刻機をもちいた明朝体漢字の母型彫刻に着手した。しかし明朝体漢字の彫刻はとても困難で、軌道にのるまでに時間がかかった。三省堂の今井直一は、困難の理由として3つ挙げたが(本連載「第42回 かな、そして明朝漢字の彫刻へ」 参照)、とりわけ①ハネクチの先端が細く鋭くあらわせない、②機械的になるので筆勢がなくなり、文字が死んでしまうということについて、きびしい批判がよせられた。

①については前回ふれたので、今回は②「機械的」「筆勢がない」「文字が死んでいる」という批判について見ていきたい。これらの批判が起きたのは、電胎母型と彫刻母型(ベントン彫刻機による母型)の文字のつくられかたのちがいが理由だった。

ベントン彫刻機では、定規とカラス口をもちい、紙に拡大して書いたものを原字として、そこからパターン(ベントン彫刻機の型)を製作し、母型を彫刻する。一方、電胎母型には原字はない。母型のおおもととなるのは種字で、種字彫刻師が思い思いの文字を直接手で、原寸大で彫りあげる、フリーハンドにちかい文字なのだ。だから、ハネ先やハライに勢いと鋭さが生まれる。電胎母型の文字を見慣れていた当時の人たちの目には、彫刻母型の文字は「機械的」「文字が死んでいる」とうつったのかもしれない。

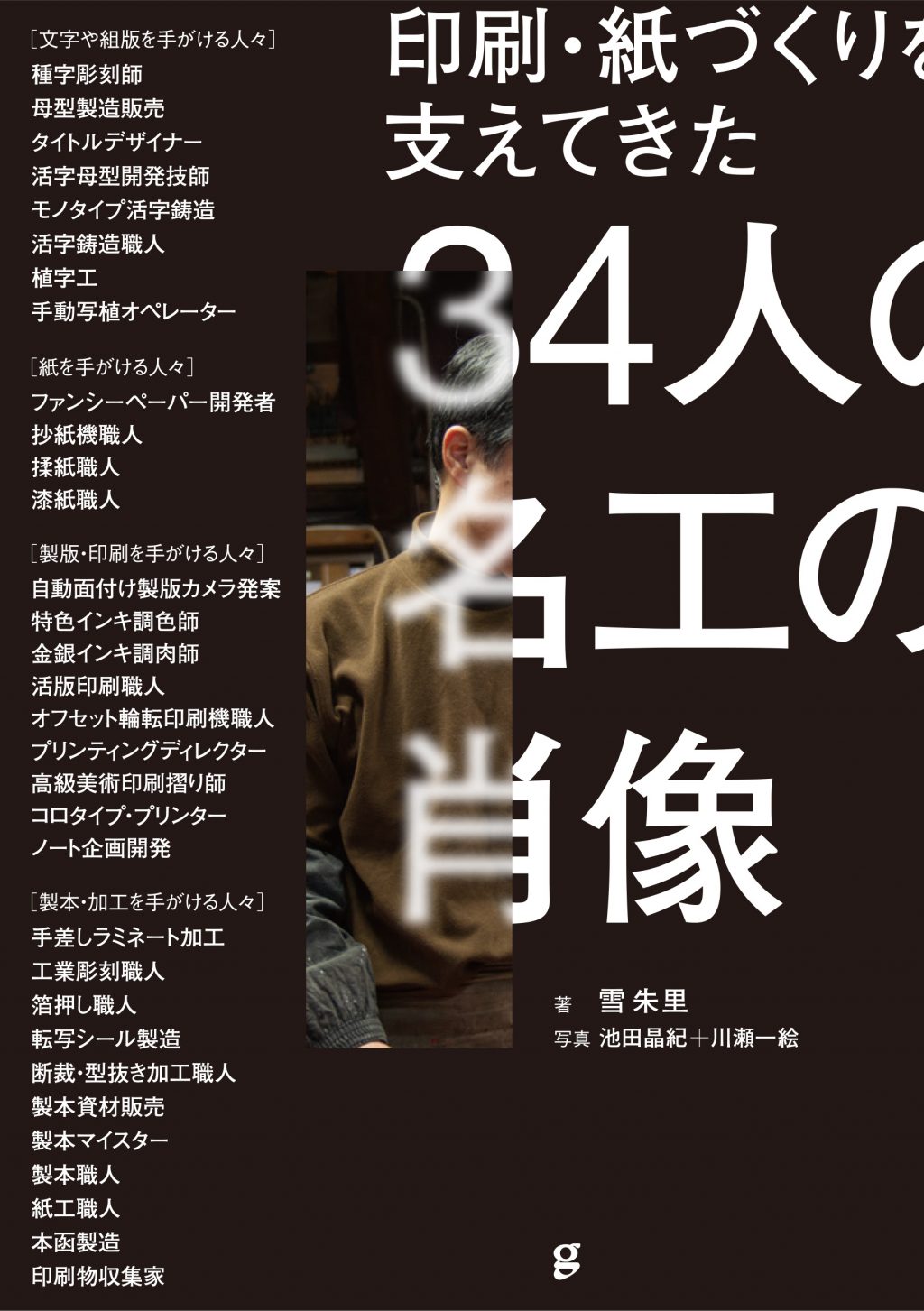

昭和28~29年(1953~1954)ごろの原字制作の様子。実際の作業ではなく、カタログ掲載用に撮影された写真だが、三角定規や筆をもちいて原字制作をしていた様子がうかがえる。写っているのは、のちに三省堂に入社する杉本幸治

『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)[注1]

今井もずいぶん悩み、〈製図に際して線に抑揚をもたせ、形によって補うことを考えた〉[注2]りもしたが、ある時点で〈はたして活版の文字に筆勢がどれほど有用なものであろうか〉[注3]と思いいたった。

しかし何といっても文字は読みやすいことが第一でなければならない。たとえ一字一字をとってみて、それに欠点があろうとも、続けて読んでみて読みよければ差支えはないのであるから、機械的であることについて苦慮するよりは、揃った、よみよい、美しい文字を作るよう努めることに決心した。

今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)[注4]

「機械の中から宝探しをする」ように、ベントン彫刻機の性能をさぐり、みきわめ、自社ならではの工夫もくわえて、三省堂はその活用法を確立していった。日本語書体において漢字は当時〈少くとも六千、普通には八千字位はなくてはならない〉[注5]ものだったが、試行錯誤しながら彫刻を進めるなか、「漢字すべてを彫刻していては、一種類の母型を完成するだけで3年あまりかかってしまう」ことに気がついた。金属活字では、各書体1種類ずつ母型があればよいのではない。書体ごとに母型が必要なのはもちろんのこと、活字の大きさごとにも母型が必要なのだ。[注6]すべてをこなそうと考えれば、膨大な数の母型をあらたに彫刻する必要がある。それでは何年かかるかわからないということで、使用頻度の高い漢字から「三省堂常用三千字」をさだめ、まずはこれを彫刻することにした。[注7]最初に彫刻した明朝漢字の母型は何ポイントだったのかはわからないが、ひらがなとカタカナは8ポイントと9ポイントから彫りはじめていること、今井によれば〈三省堂の文字は九ポイントを標準にしてデザインしたもの〉であることから、9ポイントあたりから開始したのかもしれない。[注8]

外字は出現率がきわめて低いので、従来使っていた電胎母型をそのまま使い続けることにして、かわりにゴシック体や欧文のベントン母型を並行して彫刻した。

以来終戦(筆者注:1945年)に至るまで十四年間(筆者注:昭和6~20年)に約三八,五〇〇個の彫刻母型を完成した。一日平均九個仕上げた計算になるが、その間彫刻用ツールの磨損のため休止したことなどもあり、また、一番手数のかかる明朝漢字が、全体の五六パーセントを占めていることをみても、相当の成績をおさめたものといえる。

今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)[注9]

ところでベントン彫刻機導入後の「原字デザイン」についてだが、種字彫刻時代は職人がじかに活字材に種字を手彫りしていたわけで、紙に拡大原字を「デザインする」という方法は、ベントン彫刻機になって初めておこなわれたものとかんがえられる。経験者がいなかったことから、どうやら最初はゼロから原字を書くというわけではなく、電胎母型から鋳造した金属活字の文字(印刷したもの)をベースにしたようだ。のちに三省堂に入社した書体設計士の杉本幸治[注10]は、〈当時三省堂にいた先輩たちが悪戦苦闘して「文字をデザインした」というと格好はいいんですが、活字の清刷りを拡大して、それを修整しながらセクション・ペーパーに書いていったわけです〉[注11]と語っている。

(つづく)

[参考文献]

- 今井直一「我が社の活字」『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955/執筆は1950)

- 『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)

- 朗文堂/組版工学研究会 編集・制作『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス、2008)

- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)

- 小塚昌彦『ぼくのつくった書体の話――活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(グラフィック社、2013)

[注]

「セクション・ペーパー」とは、方眼紙のこと。