ベントン彫刻機を設置する彫刻室を昭和5年(1930)7月に蒲田工場の鉄筋コンクリート造りの鉛版倉庫に移し、腐蝕パターンが実用化したことで、三省堂のベントン彫刻機による母型彫刻着手への環境はととのった。8ポイント、9ポイントのカタカナ、ひらがなの母型彫刻がはじめられたほか、彫刻機の試刻以前から今井直一、桑田福太郎、松橋勝二らが取り組んできた明朝体の漢字についての書体研究もすすんだ。

昭和6年(1931)には、製版課の所管だった母型彫刻を研究室にうつす組織変更をおこなった。研究室第一部を写真製版、第二部を母型彫刻とし、工務課をつうじて本社の希望を聞く体制としたことで、植字、製版双方からの活発な意見が母型彫刻に反映されることになった。[注1]

こうしていよいよ、明朝体漢字の彫刻をおこなう段取りができた。活字の棚は通常、使用頻度によってケースをわけて並べられている。一番よくつかわれる文字群のケースのなまえは「大出張(おおしゅっちょう)」、以降、使用頻度順に「出張」「小出張」「外字」となっていく。まずはもっとも使用頻度の高い「大出張」の漢字の母型から彫刻をはじめたが、途中で何度も中断してはやりなおし、〈軌道に乗るまでの苦労は並々ならぬものがあった〉という。[注2]

三省堂印刷所での文選の様子。膨大な数のなかから活字を1本1本拾うため、使用頻度の高い順に「大出張」「出張」……とケースを分けて棚に並べられていた

軌道にのるまでに時間がかかった理由のひとつは、ベントン彫刻機をもちいた彫刻方法の確立が思うようにいかなかったことだ。本連載「第15回 リン・ボイド・ベントンに弟子入り 」に書いたように、三省堂の今井直一は、彫刻機を買いいれる契約をしたとき、機械の開発者であるリン・ボイド・ベントンからじきじきにひととおりの使用法を教わっていた。ただし、かなりの「短縮授業」でのことだった。

ベントン彫刻機はひじょうに精巧な機械である。今井に使用法を教えることになったとき、リン・ボイド・ベントンは、これを習熟するにはそうとうの時間がかかるとして、〈せっかくこの機械を日本に持ち帰るのであるからよく練習しておかなければいけない、少くとも三ヶ月間は自分の手許で勉強せよ、ニューヨークからニュージャージーまで毎日通ってくるのは大変だろうから(筆者注:当時、今井はニューヨークに滞在中であり、ベントンのいるアメリカン・タイプ・ファウンダース社=ATFはニュージャージーにあった)私の家の一室を提供してもよい〉[注3]と言ってくれた。しかし、三省堂は蒲田工場の建築計画をひかえており、同社常務取締役の亀井寅雄[注4]から一日もはやい帰国をうながされていた今井は、そこを約3週間弱で済ませてしまった。

しかし、その時練習したもの、その他いろいろ種類の違ったものについて詳細を記述したデータを作っておいたので、これさえあればまず困ることはあるまいと思っていたが、実際はそんなナマやさしいものではなかったのである。

今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)[注5]

今井は、三省堂より早くにベントン彫刻機を導入していた東京築地活版所(築地活版)に話を聞いたりもしたようだ。雑誌『印刷界』への寄稿で、同社のベントン彫刻機活用の苦労にふれている。

(前略)話をきくと、これは欧文を彫刻する機械で、和文には全然不向きだという。それでも数字や約物類に実用しカタカナとひらがなを試作していたが、明朝漢字を彫刻するなどとは、とんでもないことのようであった。

今井直一「文字の印刷」(日本印刷新聞社、1952)[注6]

苦労したのは三省堂も同様で、ベントン彫刻機を使いはじめてから〈七、八年間というものは機械の中から宝探しをするようなもので真の性能をつかむことに努力したわけである〉[注7]と今井はふりかえっている。

技術上の研究や工夫もおこなった。今井はその主なものとして、活字面を拡大投影する実物投影器をつくったこと、小活字用母型彫刻用ツール研磨法を改良したこと、ATFでは4種類のツールをもちいて4段階に彫刻する方法をもちいていたのを、三省堂では3種類、3段階法にあらため、能率をいちじるしく上げたことなどを挙げている。[注8]

ベントン彫刻機による母型彫刻で、とりわけ困難だったのが明朝体の漢字だった。そのむずかしさの根拠として今井が挙げているのは次の3項目だ。

(一)ハネクチの先端が細く鋭くあらわせない。

(二)すべて機械的になるので筆勢がなくなり、文字が死んでしまう。

(三)少し技術的なことになるが、画線間の距離が狭い場合、縦を垂直に近く彫ることは彫刻用ツールの刃の角度に限界があって、一定の傾斜が必要になるので、手彫りのものよりも、やや文字面が格に対して小さくなる。

今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)[注9]

とりわけ(一)(二)についてきびしい批判が起こり、ときには「致命的な欠点」とまでいわれた。組立式パターンをあきらめ、一字一字を克明にデザインして腐蝕パターンをつくって母型彫刻をするようになると、築地活版から聞いた「明朝漢字を彫刻するなどとはとんでもない」という声と同様の「漢字彫刻不信」の声が、三省堂の工場のなかから起こってきた。[注10]

なぜベントン彫刻機で彫った母型では、(一)(二)のようなことが起きたのだろうか。

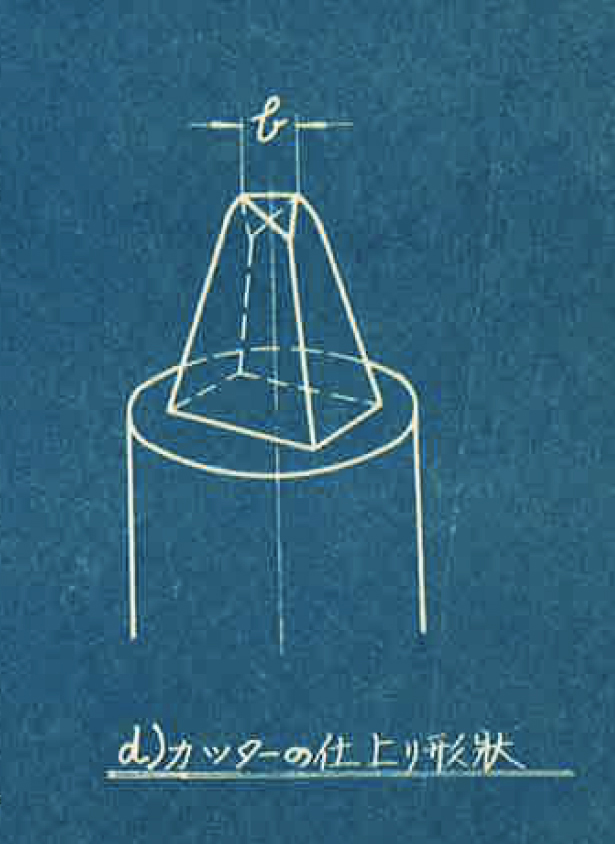

原因のひとつは、母型を彫るカッターの刃先の形状や幅、機構だった。カッターの刃先は完全に尖っているわけではなく、わずかに平面になっている部分がある。幅の最小限は〈一万分の八インチか、千分の一インチ〉[注11]だ。このカッターが回転しながら文字を彫刻する。そういう機構である以上、ハネクチの先端はカッターの幅より小さくはなりえない。この点、種字彫刻師が種字(父型)を手彫りしてつくる電胎母型のほうが鋭くできた。

のちに開発される国産ベントン彫刻機のカッター形状。先は完全に尖っているわけではなく、わずかな平面部分がある。『活字型彫機使用説明書』より(津上製作所、1948~9頃か/毎日新聞社所蔵)

このことは、昭和初期に地金による種字彫刻、のちにベントン彫刻機による母型彫刻を手がけた種字彫刻師の故・清水金之助もこんなふうに語っていた。

ベントンでしばらく機械彫刻をやってましたけどね、やっぱり、手で地金を彫っていたときとは、字は全然違いましたね。ベントンのほうは、はっきり言って、字が死んでますよ。これはもう、一目瞭然です。ベントンはカッターが回って母型が彫れていくわけですから、どうしても、文字の先がピシッと出ないですよ。手彫りの文字はハライにしてもハネ先がピーンと出てますけどね、そういうところがベントンの母型にはないし。生きた字は彫れませんよ、ベントンでは。あたしの彫る字は「威勢がよくて、ハネ先がピシッと出ているところがいい」って言われたもんです。

『活字地金彫刻師・清水金之助』(清水金之助の本をつくる会、2011年)[注12]

「ベントンで彫る文字は死んでいる」

明朝漢字の母型を彫る困難さに、活字をつくり、そして使う現場からこんな言葉が聞こえてきたのだった。

(つづく)

[参考文献]

- 今井直一「我が社の活字」『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955/執筆は1950)

- 『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)

- 朗文堂/組版工学研究会 編集・制作『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス、2008)

- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)

- 『印刷界』1952年9月号(日本印刷新聞社)

- 雪 朱里『活字地金彫刻師・清水金之助――かつて活字は人の手によって彫られていた――』(清水金之助の本をつくる会、2011)

[注]

大出張におさめられている文字セットについては、大日本印刷(DNP)「秀英体のコネタ」にくわしく掲載されている。 http://www.dnp.co.jp/shueitai/koneta/koneta_050316.html