太平洋戦争終戦後まもなく、母型の大半に傷みをかかえ、伝統的な活字書体「秀英体」の危機をむかえていた大日本印刷は、その活路をベントン彫刻機に見いだした。しかし当時、日本にはアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)製のベントン彫刻機が2台あるだけだった。そのうち1台をもち、もっとも同機を使いこなしていた三省堂の協力を得て、大日本印刷はベントン彫刻機の国産機をつくることをかんがえた。

大日本印刷が社内に立ち上げた「活字地金、活字母型、活字鋳造機及び活字類に関する研究改良対策委員会」が、三省堂・今井からベントン彫刻機についてくわしく聞いたのは、昭和22年(1947)2月のことだ。その後、三省堂から許可を得た大日本印刷は、6月から8月までの3ヵ月間、同社機械課の技術者・田中と三上を三省堂神田工場に派遣した。目的はベントン彫刻機のスケッチと、基礎資料の収集である。三省堂でこれに対応したのが細谷敏治だった。

「大日本印刷から田中さんと三上さんという2人の方がいらしてね……、田中さんは、のちに大日本印刷の第一工場長になられた方。三上さんは、歯車の研究をなさっている方でした。朝から夕方まで毎日毎日、よくいらっしゃいましたね。ぼくに嫌な顔をされながら(笑)。スケッチに立ち会わなくてはならないので、ぼくの仕事がとまってしまうんですよ」(細谷)[注1]

3ヵ月という時間がかかったのには、理由があった。ベントン彫刻機の図面作成のためのスケッチをとるにあたり、細谷は大日本印刷に「機械の分解はいっさいおこなわないこと」という条件をしめしたのだ。だから田中と三上は、分解はまったくおこなわずに、機械の設計図をつくらなくてはならなかった。

大日本印刷の技術者の方に対して、非常に申し訳ない事と思っていたが、機械の分解によって、後々彫刻機の精度に問題がおきては困るので私の当然の責任としてお願いしたのであった。

細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)

見た目はシンプルだが、ベントン彫刻機はひじょうに精密な機械である。しかも三省堂には1台しかない、大切な機械だ。分解して万一のことがあってはこまると細谷がかんがえるのは当然だ。

しかし分解をいっさいせずにスケッチをし、基本設計をまとめることは、どれほど難易度の高いことだったろう。だから3ヵ月という時間が必要だった。田中と三上が書きあげた設計ノートは、百数十ページにもおよんだ。

「自分で条件を出しておいてなんですが、よくやったなとおもいますね。お二人はとにかく毎日ぼくのところに来て、使い方を見ながらベントン彫刻機のスケッチをし、ぼくが説明することをノートに記録し、設計を書きあげた。おどろきました」(細谷)

大日本印刷の技術者によるベントン彫刻機のスケッチには、三省堂に入社してまもなかった書体設計士の杉本幸治も立ち会っていた(杉本は昭和21年4月入社)。

確かにあのときは、わたしも興味津々でその作業を見まもっていました。分解こそしませんでしたが、それこそ部品の細部まで採寸し、日頃気になっていた機構の一部もよくわかりましたから、上から下にいろいろな難しいネジが組み込まれているのですが、それを一切はずさなかったのです。それは分解してしまったら、再度組み立てたときに精度が狂うことが心配だったからでしょう。

朗文堂/組版工学研究会 編集・制作『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス発行、2008)[注2]

こうして基本設計をまとめているあいだ、大日本印刷は並行してメーカーの選定と交渉にあたった。担当したのは、大日本印刷・研究所の嶋。大日本印刷の記録にはのこっていないが、メーカー選定にあたり、三省堂の今井と細谷は候補先に視察に行ったという。

「新潟県長岡市に工作機械メーカーの津上製作所(現ツガミ)という会社がありました。[注3] 工作機械というのは、機械をつくるための機械ですね。なかでも、精密機械で有名な会社でした。そこに依頼しようと検討しているから一緒に来てくれと今井専務にたのまれて、2人で一緒に工場見学に行きました。ベントン彫刻機を製造できる技量があるかどうかを見にいったんです。津上の技術者の方とお話して、『ベントン彫刻機はふつうの機械とちがうんだ』と特性をお話しました。そして工場を見せてもらい、これだけの設備があるのであれば、この工場でつくれるだろうとかんがえました」(細谷)

おそらくこの報告もふまえて、大日本印刷は昭和23年(1948)1月、株式会社津上製作所および株式会社新陽社と契約をむすんだ。その内容は〈ベントン型母型彫刻機二台及び附属品一式の製作を合計百万円で〉[注4]というものだった。

此処にベントン機設置具体化の第一歩が印せられたのである。

大住欣一「ベントン型母型彫刻機設置の経過及びその後」(大日本印刷、1951)[注5]

津上製作所は、大日本印刷の2人の技術者がまとめた設計ノートをもとに、ベントン彫刻機の製作に着手した。三省堂・細谷はアドバイスのため、製作の途中で何度か長岡の津上製作所をおとずれ、製作の下見と検分にたちあった。[注6] 津上製作所は同昭和23年(1948)5月にはカッターホルダー6本の試作に成功し、またおなじころ、研磨機とその附属品を完成させた。[注7]

大日本印刷ではベントン彫刻機の設置準備として同年6月、正式にグループを発足させ、スタッフの担当をきめた。書体担当と彫刻係にわかれ、書体担当は既存の秀英体活字(このときには12ポイント)を拡大撮影してパターン用原図作成にむけての書体研究を、彫刻係はミハエル・ケンプ機という彫刻機をもちいての研究をおこないながら、準備をすすめた。7月には、ベントン彫刻機を設置する彫刻室を完成させた。

10月7日、津上製作所長岡工場にて、ベントン彫刻機の立会試験がおこなわれた[注8](三省堂・細谷の談話によれば、このとき細谷も立ち会っている)。

そして11月初旬。大日本印刷市谷工場に、津上製作所製ベントン彫刻機第1号および第2号機が到着し、ただちに据えつけ工事がおこなわれた。このとき、ベントン彫刻機のオリジナル機の開発元であるアメリカン・タイプ・ファウンダースへの配慮からか、「ベントン彫刻機」ではなく「活字パントグラフ」という名称で記録にのこっている。[注9]

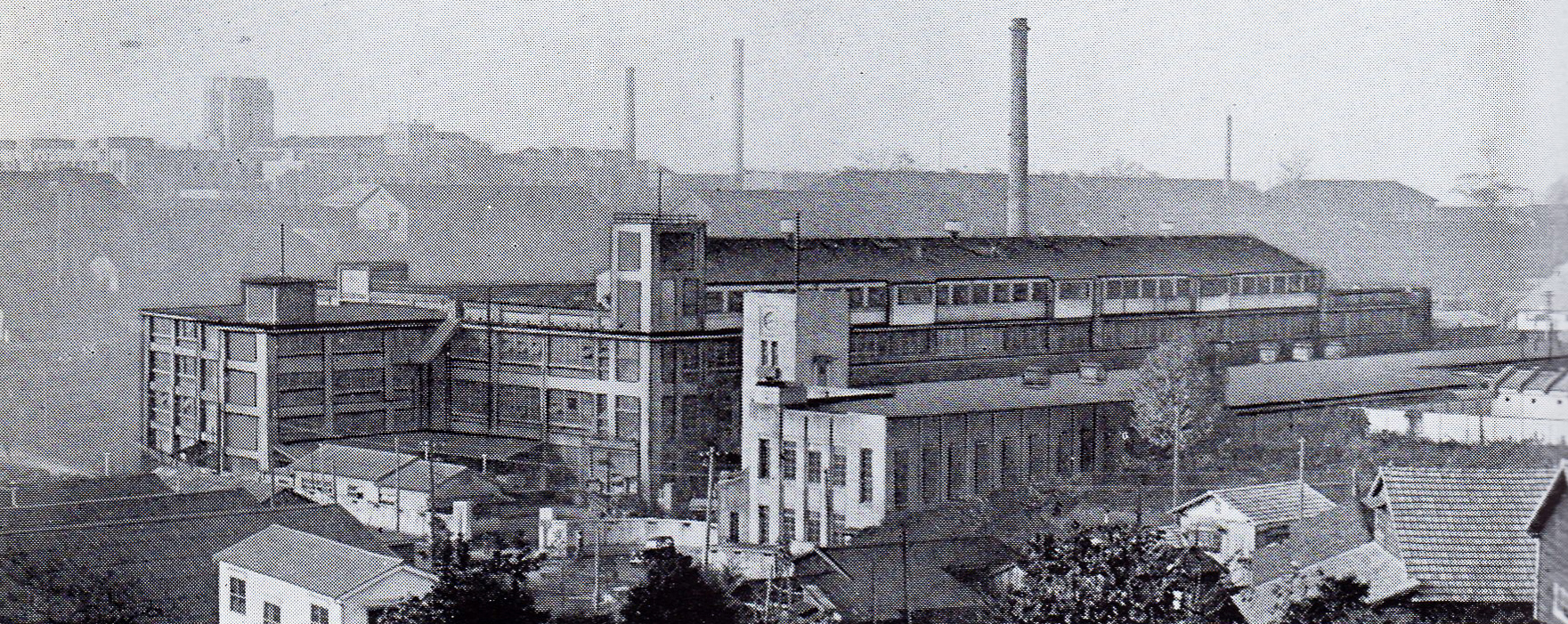

大日本印刷 市谷営業所および市谷工場(『七十五年の歩み : 大日本印刷株式会社史』(大日本印刷、1952))

ベントン彫刻機が設置されると、大日本印刷ではあらためて担当を次のように決め、分担して研究をすすめた。

●書体 書体:中山、澤田(善彦) 原版:勝木

●彫刻 全般計画および進行:嶋 刃物研磨:角田 彫刻:大住(欣一) 仕上げ・検査:輿石 設計:田中

大住欣一「ベントン型母型彫刻機設置の経過及びその後」(大日本印刷、1951)より作成[注10]

とくに苦労したのはベントン彫刻機のカッターの刃先の研磨や材質、砥石の材質だった。ベントン彫刻機では、荒彫り、中彫り、仕上げの三段階で母型を彫刻し、そのつどカッターとフォロワーを取り替える。このカッターは折れやすく、また研磨の非常にむずかしいものだった。マテ材(母型を彫刻する棒状の金属材のこと)についても苦心した。

一方、書体研究も苦労をかさねた。

書体の方はその縦横画線比、結体、明朝の特質等で惨憺たる苦心であった。試刻は屢々行ったが、時間に追われて必ずしも十分なるを得なかったので、書体の方の苦労は仲々のものであった。

大住欣一「ベントン型母型彫刻機設置の経過及びその後」(大日本印刷、1951)

昭和24年(1949)3月には、必要にせまられてモノタイプ用ルビ活字の母型を彫刻した。その後も試刻をくりかえし、書体や彫刻条件を決めるために研究がつづけられた。

書体の選定には特に意を注ぎ、現在使用中の優秀活字の写真拡大による模写に頼らず定評ある秀英型の長所を検討し、数次に亘る試作を重ね、重厚味と明るさを持つ大日本印刷独自の優秀な書体の活字母型の製作に必要な原図を完成するに至った。依てパターンの調製に鋭意努力を続け、昭和二十四年(西暦一九四九年)十月一日にこれを鋳造課の所管にうつして、実際に現場の仕事に活用することになった。

『七十五年の歩み : 大日本印刷株式会社史』(大日本印刷、1952)[注11]

こうして、納入から約11カ月後の昭和24年(1949)10月1日、大日本印刷のベントン彫刻機は現場移管、すなわち実用化されたのである。おなじく10月1日付で鋳造課に母型係が新設され、研究所から彫刻母型に関するいっさいの業務が移管された。そして10月10日より、彫刻母型の業務が開始された。[注12]

津上製作所が製作した国産ベントン彫刻機(『PRECISION TSUGAMI』津上製作所、1971)

(つづく)

[参考文献]

- 大日本印刷 鋳造課母型係・大住欣一 記「ベントン型母型彫刻機設置の経過及びその後」(社内資料/1951年5月25日)

- 『七十五年の歩み : 大日本印刷株式会社史』(大日本印刷、1952)

- 細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)

- 大日本印刷 鋳造課 正能委員「母型係の発足に当って」『技術月報』(社内資料/大日本印刷技術委員会、1949)

- 朗文堂/組版工学研究会 編集・制作『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス発行、2008)

- 片塩二朗『秀英体研究』(大日本印刷、2004)

- 小塚昌彦『ぼくのつくった書体話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(グラフィック社、2013)

[注]

また、株式会社ツガミのウェブサイトで「沿革」を見ると、〈1946年6月(昭和21年)研削盤、転造盤、ミシンの生産を始める(工作機械製造禁止令発令)〉とある。

https://www.tsugami.co.jp/company/history/

占領軍による工作機械の製造禁止令は、1950年に朝鮮戦争が始まるまで続いた。