大日本印刷が三省堂の協力を得て、津上製作所で製造した国産ベントン彫刻機は、毎日新聞社の注文を起点として量産化・一般販売され、岩田母型製造所の導入によって「彫刻母型」の質の高さがひろく知られるところになった。これは日本の活字界にとって、おおきな革命となった。

ベントン彫刻機が「革命」として語られるとき、それは「それまで職人が種字を1本1本手彫りしていたものを、ベントン彫刻機は機械で彫れるようにした」と、「手作業から機械化への移行」に対して「革命」という言葉がもちいられることがおおいようにおもう。もちろん、ベントン彫刻機の登場、そして国産ベントン彫刻機の普及は、活版工程機械化をうながすひとつの要因となった。

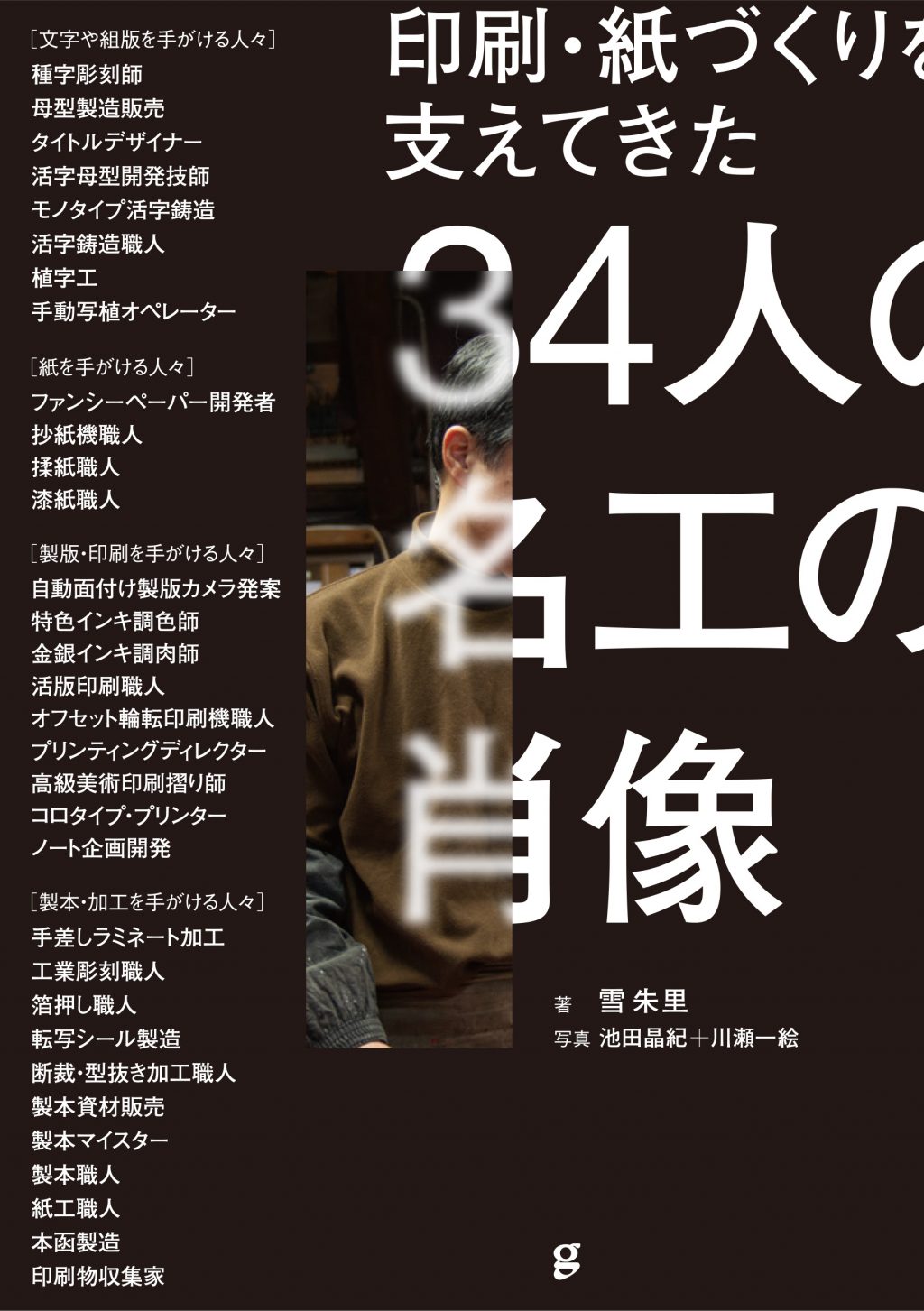

津上製作所が製作した国産ベントン彫刻機(『PERCISION TSUGAMI』津上製作所、1971)

しかしベントン彫刻機がもたらしたいちばんおおきな革命は、「書体設計(書体デザイン)」という概念を生み出したことではないだろうか。

種字彫刻師が原寸大、左右逆字で黄楊の木や鉛合金に種字を彫っていた時代、そのデザインは彫刻師の頭のなかにのみあるものだった。その種字から電胎母型をつくり、そしてその母型から鋳込まれた活字が組版され、印刷されてはじめて、その活字のデザインは第三者の前に全貌があきらかになった。種字をデザインする感覚とすぐれた彫刻技術をあわせもつ人だけが、ひとそろえのあたらしい種字を彫ることができた。

種字彫刻師が手彫りした種字。清水金之助(1922-2011)作。清水は、下書きなしで原寸大、左右逆字の種字を彫った

いっぽうベントン彫刻機では、パターンという2インチ角の凹状の型をなぞった動きが機械上部にあるカッターに縮小してつたわり、母型を彫刻する。このため、マッチ棒のような活字材のおおきさではなく、紙のうえに2インチ(=5.08cm)角のおおきさに拡大し、鉛筆や烏口、筆をもちいて、左右の向きもそのままで原字を書く方法になった。

ベントン彫刻機で母型を彫る際の型となるパターン。紙に書かれた同寸の原字から製版した(三省堂印刷所蔵)

もちろん、卓越したデザインの感覚は必要だ。しかし種字彫刻師のように彫刻技術をあわせもつ必要はない。また、紙に鉛筆でスケッチをするという方法になったことにより、おもいどおりの書体をデザインしやすくなった。この原字デザイン手法は、デジタルフォントが登場して数十年経ち2020年代にはいった現代においても、使われつづけている方法なのだ。

ベントン彫刻機の普及は、単なる「機械化」の話ではない。それは、日本の書体デザインの可能性をひろげた革命的なできごとであり、活版印刷のあと、写植、デジタルフォントという技術の変遷を経てなお、現在にまでつながる書体デザイン手法を生み出した画期的なできごとだった。

「書体」が生まれたこの時期、ベントン彫刻機のための原字制作にかかわった人物として、毎日新聞社からモリサワ、アドビで活躍した小塚昌彦、モトヤから写研、そして現在もイワタの顧問をつとめる橋本和夫、三省堂からリョービにうつり、その後フリーランスで書体をつくりつづけた故・杉本幸治の3人がいる。彼らの先輩として、朝日新聞社には太佐源三が、毎日新聞社には村瀬錦司がいたが、小塚、橋本、杉本の3人について特記したいのは、最初に活版印刷のためのベントン彫刻機用原字で書体デザインの手法を身につけたあと、写植、そしてデジタルフォントと、三世代の書体のデザインにたずさわったことだ。

ベントン彫刻機がひろく普及していくとき、日本における先駆者だった三省堂が大日本印刷の要請にこたえるかたちで国産機誕生を可能にし、導入した各社に出向いて、直接的・間接的にその手法をつたえていったこと。また、国産ベントン彫刻機を開発した津上製作所が最初にまなんだのは、三省堂の手法であったこと。これらのことは、これまであまりまとめて語られることがなかった。三省堂は、日本の近代的な「書体デザイン」黎明期に、おおきな役割をはたした。亀井寅雄が、今井直一が、松橋勝二が、細谷敏治が、杉本幸治が――彼らがいなければ、日本の書体デザイン史はまったくちがう道のりをあゆんでいたかもしれないのだ。

明治から昭和初期の種字彫刻師による“職人の時代”から、1960年代後半からの写植普及による“デザイン書体ブーム”のあいだに空いていた活字史の穴。その時代に、文字を「書体」としてデザインし、美しい活字をすばやく大量に生み出そうと奔走したひとびとがいた。これは、そうしたひとびとの物語であった。

[参考文献]

- 『PERCISION TSUGAMI』(津上製作所、1971)