私が「ベントン、ベントン」と言いつづけてひさしい。仲間内のちいさな勉強会で「三省堂とベントン彫刻機」の発表をしたのが2015年。そのすこし前から言いつづけているわけで、かれこれ8年ぐらいにはなる。

ベントン彫刻機は、活版印刷でもちいられた金属活字の鋳型となる「母型」を彫刻するための機械だ。現在、現役で動いているベントン彫刻機は、日本にはほぼないとおもわれる。そもそもデジタルフォントが主流となってから20年以上経ついま、なぜベントン彫刻機に再注目しているのかとおもうひとも多いのではないだろうか。

アメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)製のベントン彫刻機(三省堂印刷 所蔵)

ベントン彫刻機の話は、けっして「昔つかわれていた機械についての過去の話」ではない。現代の私たちをとりまくフォントにも直結しているできごとである。「もしもベントン彫刻機がなかったら」。なにが変わっていたのだろうか?

アメリカでリン・ボイド・ベントンにより発明されたベントン彫刻機が日本の印刷局にはじめて入ったのは明治45年(1912)のことである。ついで大正10年(1921)、東京築地活版製造所が民間企業として最初にベントン彫刻機を導入した。そして大正12年(1923)9月1日の関東大震災の直前に、三省堂がアメリカから買い入れたベントン彫刻機が日本に到着する。

以降しばらく、ベントン彫刻機による母型彫刻に本格的に取り組み、実績をのこしていたのは三省堂のみだった。日本でベントン彫刻機がひろく普及するきっかけになったのは、三省堂の協力を得た大日本印刷が、津上製作所に依頼し、国産ベントン彫刻機がつくられるようになった昭和23年(1948)以降のことだ。

このころ、日本はどういう時代だったのか。

ベントン彫刻機が普及するまえ、活字はそのおおもととなる種字(父型)を彫刻師が手彫りし、それをもちいてつくられた母型を鋳型としていた。ところが若い彫刻師や修行中だった小僧たちは昭和20年までの戦争で次々に徴兵された。戦争が終わり、出版社や印刷会社が事業を立てなおそうとしたときには、深刻な彫刻師不足にみまわれていたのだ。すぐに育てたくても、高度な技術を要する種字彫刻師は、一人前になるまでに5年、10年と長い年月がかかる。戦争で失われた活字の再整備は急を要し、そこまで待ってはいられない。その救世主となったのが、国産ベントン彫刻機だった。

三省堂が大日本印刷に協力して国産ベントン彫刻機が誕生していなければ、ここで途絶えていた活字もおおかったのではないだろうか。たとえば大日本印刷が現代にいたるまで大切にしているオリジナルの伝統書体「秀英体」も、ここで途絶えていた可能性がある。活版印刷主流の時代、書籍や新聞の約7割につかわれていたといわれる岩田母型製造所の「岩田明朝体」(「イワタ明朝体オールド」としてデジタル化されている)とておなじことだ。

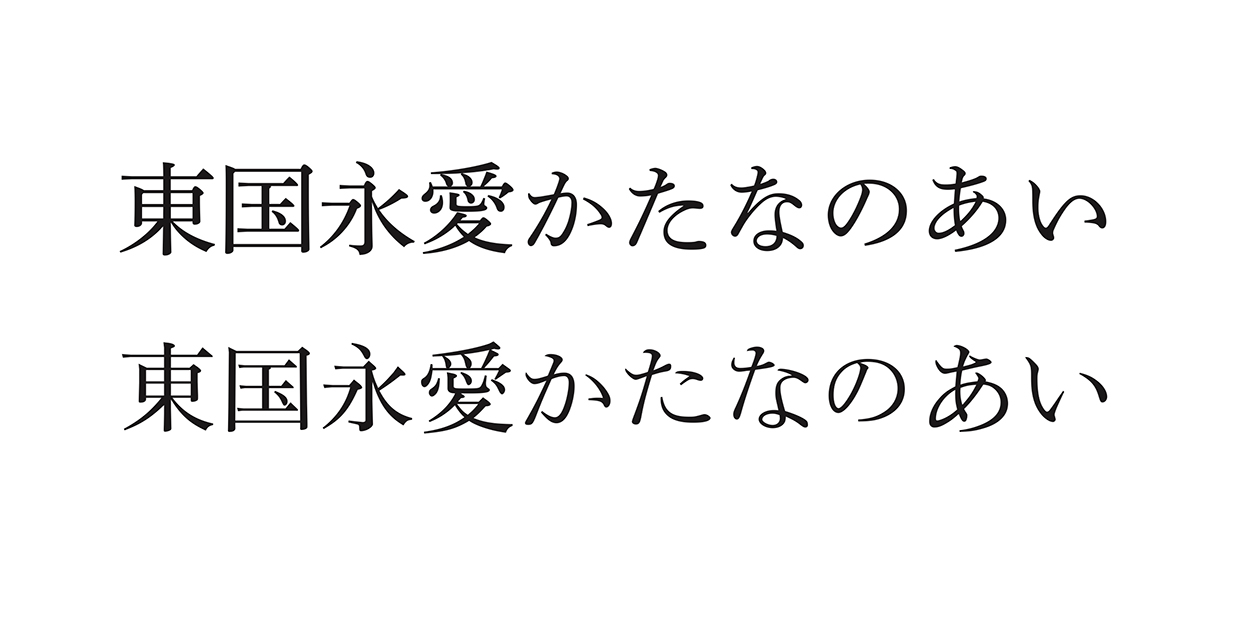

金属活字の時代から、デジタルフォントとして現代も使われ続ける伝統書体2つ。

上:秀英明朝M(大日本印刷 ※モリサワより販売)

下:イワタ明朝体オールドM(イワタ)

そしてベントン彫刻機がもたらしたなによりおおきな変化は、「書体デザイン/活字製作手法」を一変させたことだ。ベントン彫刻機の普及を機に、書体は紙に拡大原図を書いてつくられるようになった。このデザイン手法は以降、引き継がれ、デジタルフォントとなったいまでも、最初のスケッチは手でおこなわれることはすくなくない。もしもベントン彫刻機がなかったら、現代の書体デザイン/活字製作をとりまく風景は、ちがうものになっていた可能性も高い。

まだ「書体デザイン」という概念すら定着していなかった大正時代、三省堂はベントン彫刻機の導入によって「書体研究」に取り組んだ。そしてそこで得た知見は、原図制作・彫刻手法とともに、津上製国産ベントン彫刻機を導入した印刷会社や新聞社など各社につたえられていったのだ。ベントン彫刻機の登場は、活字をもちいる出版界・印刷界全体にかかわる大きなできごとだったのである。

(つづく)