JRの駅などで観光客を歓迎するための標語に、ときどき各地の方言の「いらっしゃい」が使われています。最初は「おいでませ山口へ」でした。

このキャッチフレーズについては面白い話があります。山口県で開催するある大会で、生徒があいさつの中で「おいでませ山口へ」を使おうとしたそうです。ところが誰に聞いても使い方が分からないので、先生に相談したら、「地元の人さえ分からないんだから適当に使え」と言われたんだそうです。

「おいでませ山口へ」は昭和39(1964)年に誕生しました。東京オリンピック、新幹線開通の年です。その2年後には方言リアリズムの連続テレビ小説「おはなはん」が人気を呼びました。当時方言を使ったのが新鮮で、その後の方言復権のきっかけになりました。

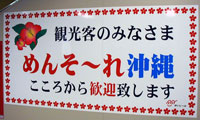

全国の「歓迎標語」の例を集めたらどんなパターンが浮かび上がるでしょうか。これまでポスターやパンフレットで集めた例をみましょう。九州にないのですが、九州人がよその人を歓迎しないのでなく、単に網にかからなかったのでしょう。

以下に西日本の実例をあげます。書き出して、こんなことに気づきました。「おいで」系の表現が全国に広がっています。黄色にしてみました。「来る」の様々な言い換えよりは敬意の高い言い方です。読んだ方は、何に気づくでしょうか。

近畿 京都は、連載第24回「京都ことばはノリノリどすえ!!」で「おこしやす」「おいでやす」の2種が報告されました。「おこしやす」は滋賀県の彦根城でも使われていました。大阪は、方言みやげが多いのに歓迎のあいさつは未発見です。「もうかりまっか」があいさつという土地柄でしょうか。

中国 「おいでませ山口へ」に似たのが、「おいでんせぇ岡山へ」です。「ようきんさったのう広島へ」と「よう来(き)んさった」鳥取市も似ています。

四国 松山では「ようおいでたなもし」と、漱石の「坊ちゃん」で有名になった「なもし」を使っています。今は実際に使う人がいない絶滅危惧種の方言です。

九州 未発見です。

琉球方言 鹿児島県の奄美諸島は、方言学的には本土方言でなく、琉球方言に区分されます。奄美大島では、「いもりんしょーれ」「いもーれ」とさかんに歓迎されます。空港の出口の看板では「ヰードゥ イモシャッカー(WELCOME TO AMAMI)」と、英語と同居して、歓迎してくれます。

沖縄県では各地で盛んに歓迎のことばが見られます。「めんそーれ」が主体です。

まだまだ不十分な資料ですから、情報をいただけたら幸いです。

編集部から

皆さんもどこかで見たことがあるであろう、方言の書かれた湯のみ茶碗やのれんや手ぬぐい……。方言もあまり聞かれなくなってきた(と多くの方が思っている)昨今、それらは味のあるもの、懐かしいにおいがするものとして受け取られているのではないでしょうか。

方言みやげやグッズから見えてくる、「地域語の経済と社会」とは。方言研究の第一線でご活躍中の先生方によるリレー連載です。