国語辞典によって語釈が違うことを実感するにつれ、私は、ちょっとしたことばを調べるにも、複数の辞書を引かなければ満足できなくなりました。

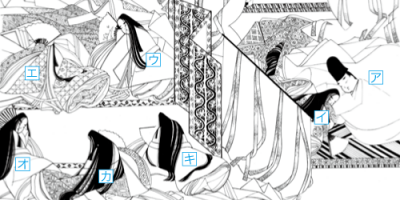

語釈の個性というものは、絵で言えば、ちょうど画風に似ていると思います。同じ農村風景を描いても、ミレーとモネとゴッホとではまるで違います。ミレーの絵しか見ないという人がいないのと同じで、1冊の辞書の語釈で満足するのはもったいない話です。

主観を表現する美術と、客観を目指すべき国語辞典とは比べられないと思う人もいるかもしれません。でも、たとえ客観的に物事を捉えようとする場合でも、その捉え方に個性が表れることは、「時間」「マンボウ」の例で見たとおりです。

あるいはもうひとつ、「苦い」の例を加えてもいいでしょう。「苦い」は、科学的には「舌根の部分が刺激される状態だ」ということです。『集英社国語辞典』の語釈はこれに近く、

〈舌の奥の方で焦げたような味を感じる〉

と記しています。科学的であり、妥当な語釈です。その一方で、この語釈は、日常感覚から離れる面があることも事実です。私たちは、苦みを感じる時、「舌の奥が刺激されている」とは意識しないからです。

『新選国語辞典』(小学館)は、別の面から「苦い」を捉えようとします。

〈熊(くま)の胆(い)や濃すぎる茶などを飲んだ時のような、よくない味を感じる〉

この辞書が試みているのは、例示による説明です。私は「熊の胆」を味わったことはないのですが、「濃すぎる茶」と言われれば分かります。これもまた妥当な説明です。

ほかの国語辞典を見ると、これらの観点をあわせた語釈、別の観点から切りこんだ語釈など、さまざまで、どれが一番いいと決めることはできません。それぞれの語釈の違いは、やはり、画家の作風の違いにたとえるのがふさわしいと思います。

こんなふうに言うと、国語辞典には悪い語釈はないかのようです。もちろん、そんなことはなく、改善すべき語釈はあります。たとえば、「本」を引くと「書籍。書物」とあり、「書籍」「書物」を引くと「書物。本。図書」「本。図書」などと循環する辞書が、私が見ただけでも7、8冊はあります。すぐれた辞書でもこういうことが起こるのです。

「簡単な語釈はダメ」ではない

循環する語釈のほかに、一般の評価が低くなりがちなのは、簡単な語釈です。くわしい語釈と簡単な語釈とがあった場合、多くの人は、くわしい語釈をよしとします。

でも、私はこれについては異論を持ちます。語釈を念入りにするか、単純にまとめるかは、やはり、これも画風の違いのようなものです。

私はよく、語釈の精粗を肖像画と似顔絵の違いにたとえます。肖像画はモデルを丹念に描こうとします。でも、細かく描きこんでも、どこか本物と違う感じがすることがあります。一方、似顔絵は、一筆書きのような線が、かえってモデルの特徴を見事に捉えることがあります。どちらの描き方がいいかではなく、成功しているかどうかが問題です。

『三省堂国語辞典』の「ライター」は、第五版より第六版のほうが簡単になりました。

〈発火石を こすってタバコの火をつける器具〉(第五版)

〈タバコの火をつける器具〉(第六版)

前段が削られています。辞書の語釈はくわしいほうがいいという考えに立てば、『三省堂』の語釈は退歩したことになります。本当にそうでしょうか。

第五版で問題になったのは、「ライターの点火方式は発火石だけでない」ということでした。他の辞書には〈発火石や電池などを用いて……〉ともあります。ただ、現在では電池式はまれで、一般に目にするのは、発火石ライターか電子ライターです。第五版には発火石の説明しかないので、電子ライターの説明を加えれば完璧になるはずです。

ところが、電子ライターは、圧電素子というものをハンマーでたたいて点火するものです(私もライターを分解して確認しました)。これを記述するなら、ライターとは、

「発火石を こすったり、圧電素子という物質をハンマーでたたいたりして、タバコの火をつける器具」

となります。より精密にはなりましたが、定義としてはなんだか散漫になってしまいました。「ライター」を定義するためには、点火方式や燃料の種類は必須ではなかったのです。思いきって省いたほうがいいと考えた結果が、『三省堂』の第六版の語釈です。

ある対象について、百科事典的な知識がほしいのか、それとも、「要するにどういうことか」という核心が知りたいのか、時と場合によって、ふさわしい辞書は異なります。