1914年5月、大阪中央電信局では、モールス受信に「L. C. Smith & Bros. Typewriter No.5」を使い始めました。黒沢の売り込みが功を奏し、欧文モールスの受信に、タイプライターを使うことにしたのです。タイプライターによる欧文モールス受信は、どんどん他の電信局にも広がりました。

これを機に黒沢は、長年の夢を実現すべく、蒲田に工場用地を取得し、自宅も蒲田に移しました。日本国内でのタイプライター製造を実現すべき時が来た、と考えたのです。ただし、最初から全てを国内生産でまかなうのは無理です。黒沢は、シラキューズに庄野を送り込むことにしました。L・C・スミス&ブラザーズ社の技術を修得させ、まずは組立工程だけを日本国内でおこなうことを考えていたのです。

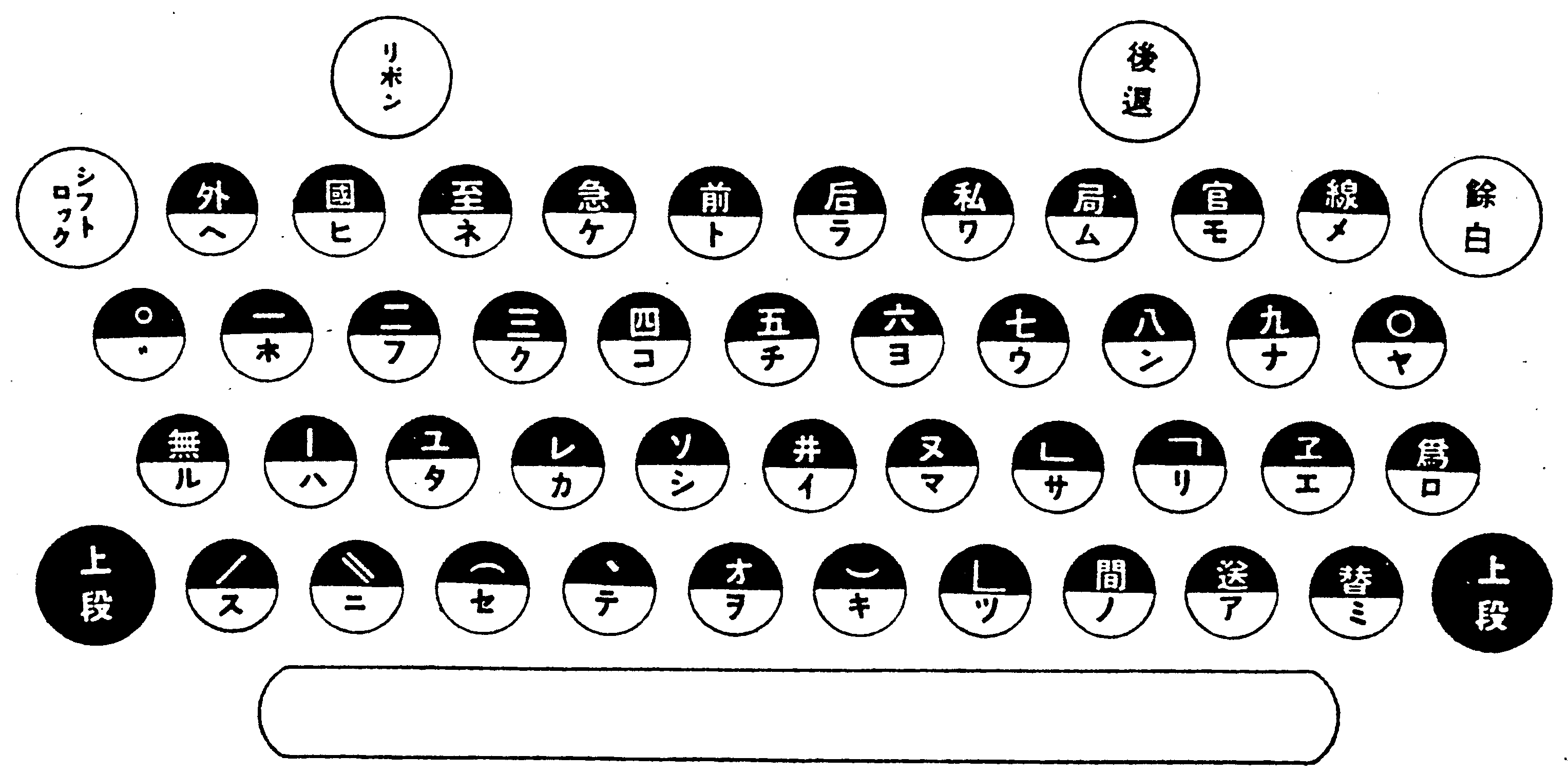

さらに黒沢は、大阪中央電信局通信局長の広島庄太郎と共同で、和文モールス受信用のカタカナ・タイプライターを設計しはじめました。活字を90度回転させることで、縦書きを実現するとして、問題は濁点と半濁点です。和文モールスの受信を考えた場合、たとえば「ゾ」は、「ソ」の後に濁点、としなければいけません。濁点を、プラテンの移動機構と連動させないのはもちろん、直前の文字に重ね打ちしなければいけないのです。半濁点も同様です。

試行錯誤の結果、黒沢は、活字棒のうち、濁点と半濁点を載せた1本だけを、他の活字棒と異なる形状にする、というアイデアを採用することにしました。活字棒の先を、左向きにL字形に曲げ、その先に濁点と半濁点を載せることで、直前の文字に重ね打ちするようにしたのです。これにともない、印字位置のリボンキャリアも、少し左に拡げることにしました。ただし、扇形に配置された活字棒の中に、左向きに曲げた活字棒を並べるとすると、それは左端にしか配置できません。「L. C. Smith & Bros. Typewriter No.5」では、左端の活字棒は「Q」なので、濁点と半濁点は、キー配列上「Q」の位置に配置するしかない、ということになります。

黒沢と広島は、大阪中央電信局の電報を元に、カタカナの頻度調査をおこないました。具体的には、電報1838通98450字の出現頻度を数え、キー配列を決めることにしたのです。調査結果は、濁点の頻度が最も高く、続いてイ、シ、カ、…となっていました。広島としては、頻度の高い文字をキーボードの真ん中に配置する、という原則を貫きたかったのですが、濁点と半濁点だけは活字棒の都合上、2段目左端に配置するしかないと言う黒沢に、その点だけは譲りました。また、一二三四五六七八九〇の漢数字は、2段目のシフト側、半濁点の横に、一列に並べました。「和文スミス」と名づけられたカタカナ・タイプライターのキー配列は、こうして決められていったのです。

(黒沢貞次郎(9)に続く)