近代小学校の始まりを見てみましょう。

明治5年に日本の学校制度を定めた学制が頒布され、同年教員養成のための師範学校が初めて東京に作られました。

この学校で教授法を指導したアメリカ人教師M.M.スコットの通訳をしたのが坪井玄道です。当時の様子を「学科教授法は勿論、何でも洋風に机と腰掛で授業するのでなければいけないといふので、わざわざ昌平黌の畳を剥がして、穴だらけになった板の間を教場に用いた」(『教育五十年史』)と振り返っています。まずは形から西洋を取り入れたわけです。

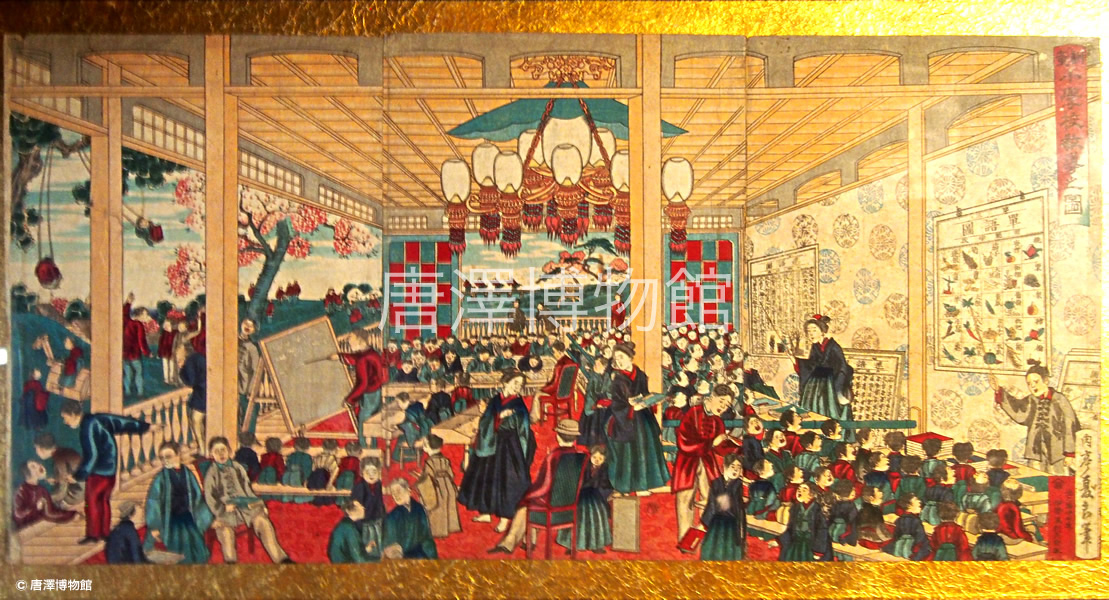

【1】「訓童小学校教導之図」

明治6年、全国的に小学校が開校しますが、この錦絵「訓童小学校教導之図」(写真【1】)は翌年に発行されたものです。作者は肉亭夏良、後に光線画で独自の世界を開拓した小林清親といわれています。当時の錦絵はニュースの役割も果たしており、世間の耳目を集めていた学校の様子をビジュアル化して伝えたものと考えられます。

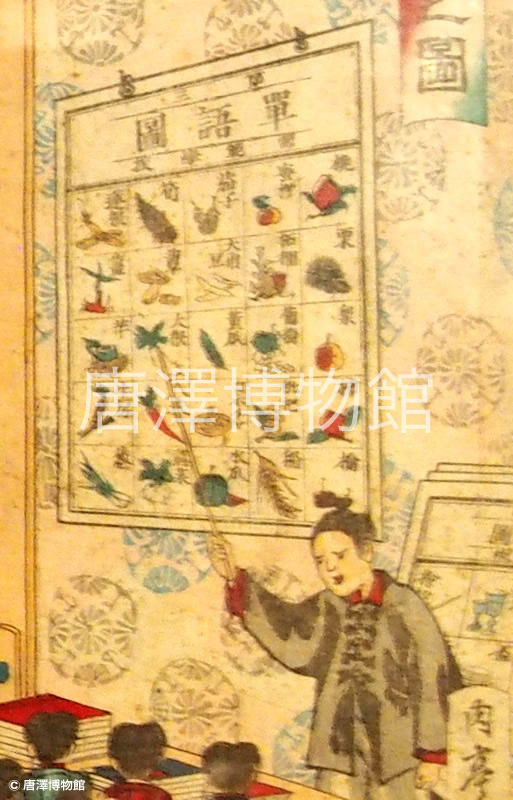

教室はオープンクラスになっており、4クラスが授業をしています。寺子屋との一番の違いは、西洋風に一度に同じ内容を教える一斉教授法を取り入れたことです。右の2クラスは、そのため新たに低学年用教具としてアメリカのチャートを参考に作られた掛図を壁にかけて授業を行っています。男性教師が単語図(物の名前と特性を学ぶもの)、女性教師が連語図(単語を使い文章にしたもの)を鞭で指し示していますが、掛図の授業はこのように先生と生徒の問答形式で進められました。

ところで、この「桃・栗・梨」で始まる第三単語図は実物の掛図(写真【3】)が当館に展示されており、比較してみるとご覧のように同じで、細かな部分まで正確に描かれていることがわかります。

【2】写真【1】の掛図の部分を拡大したもの

【3】明治6年、師範学校が作成した第三単語図。「筑摩県重刻章」「千部限」の印が押されている。小学入門として1年生が教わる教材にしては、字が難しい。「大角豆」や「薑」、読めますか??

答えは「ささげ」と「しょうが・はじかみ」です。

よく見ると男女のクラス間に竹の結界が設けてあり、洋式を取り入れた中にも和の精神が見て取れるのが、面白いですね。

左のクラスでは、立て掛け式の黒板を使った授業をしています。この黒板も元はスコットがアメリカより取り寄せたもので、算用数字の練習や字の書き方などを教える教具として使われました。当時は塗板や塗盤と記され、黒板の名前が多く用いられるようになったのは明治10年代からです。

生徒は皆、腰掛や椅子に座り、寺子屋時代の正座とは様相が一変します。机は天板部分が傾斜した高級品、屋外ではブランコや木馬が描かれ、ゴージャスに脚色はされているでしょうが明治初期の学校の様子を知ることができる貴重な絵です。