赤瀬川さんとの出会い

山本:赤瀬川原平さんとはそれ以前からのお知り合いだったということでした。

鈴木:わたしが高校生の時の担任の先生が吉野孝雄先生とおっしゃって、宮武外骨の甥だったのです。そのご縁です。そういうわけで、わたしの最初の本は宮武外骨に捧げています。

山本:赤瀬川さんには宮武外骨についてお書きになったご著書『外骨という人がいた!』がありますね。

鈴木:吉野先生は、わたしのクラスの担任で現代文や漢文を教えてくださっていましたが、その時に宮武外骨と赤瀬川さんのお話もうかがっていて、それで、宮武外骨のお墓参りの会に参加させてもらい、そこで赤瀬川さんにお目に掛かりました。

山本:どういう印象だったんでしょうか?

鈴木:うわ、赤瀬川さんだ。芥川賞作家だ、うわ。本物だ、うわ。という感じでした。高校生でしたから。それから短大を出て、文藝春秋に入社して最初の3年半は受付にいたのですが、その間の出来事があまりにも面白かったので、後に『いらっしゃいませ』(角川文庫)という小説を書きました。その後、出版部、「週刊文春」を経て「文藝春秋」の編集部に異動になるのですが、その間もずっと新明解国語辞典を引いていました。

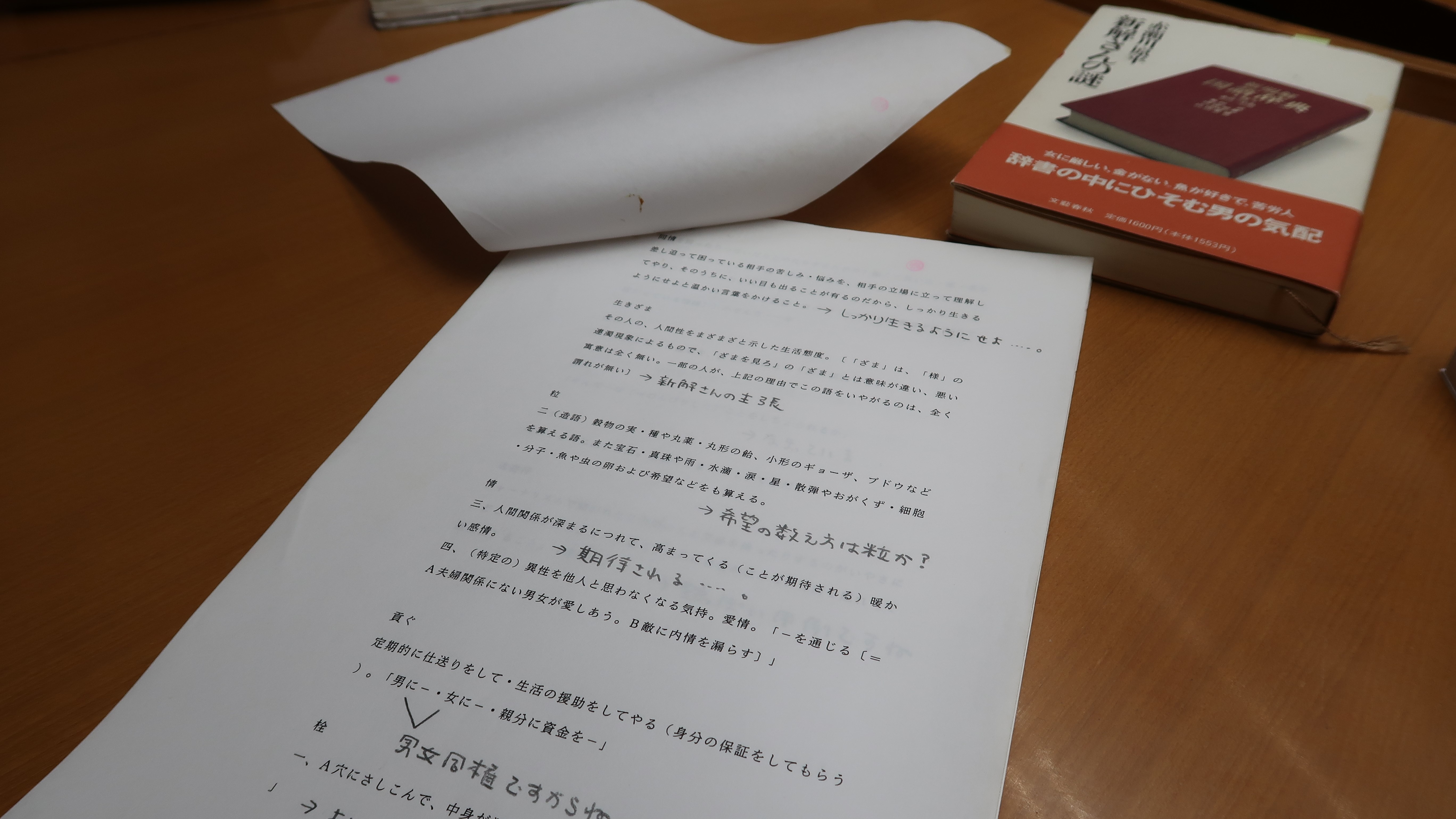

それで自分が出した企画が通って、赤瀬川さんに原稿執筆をお願いしました。高校生の時に「こんにちは」とご挨拶して以来でした。赤瀬川さんにお願いできるなんて、本当に夢のようでした。でも、赤瀬川さんにこの辞書が面白いんですよ、ってぽんとお渡ししても、それはお困りになりますよ。それで、わたしが引き貯めたものをレポートにしてお送りしたのです。それがこの「SM報告」です。これを赤瀬川さんがお読みくださり、どれを取り上げるかを選んで、お原稿をお書きくださったのです。それが話題になって、単行本にまでなった。

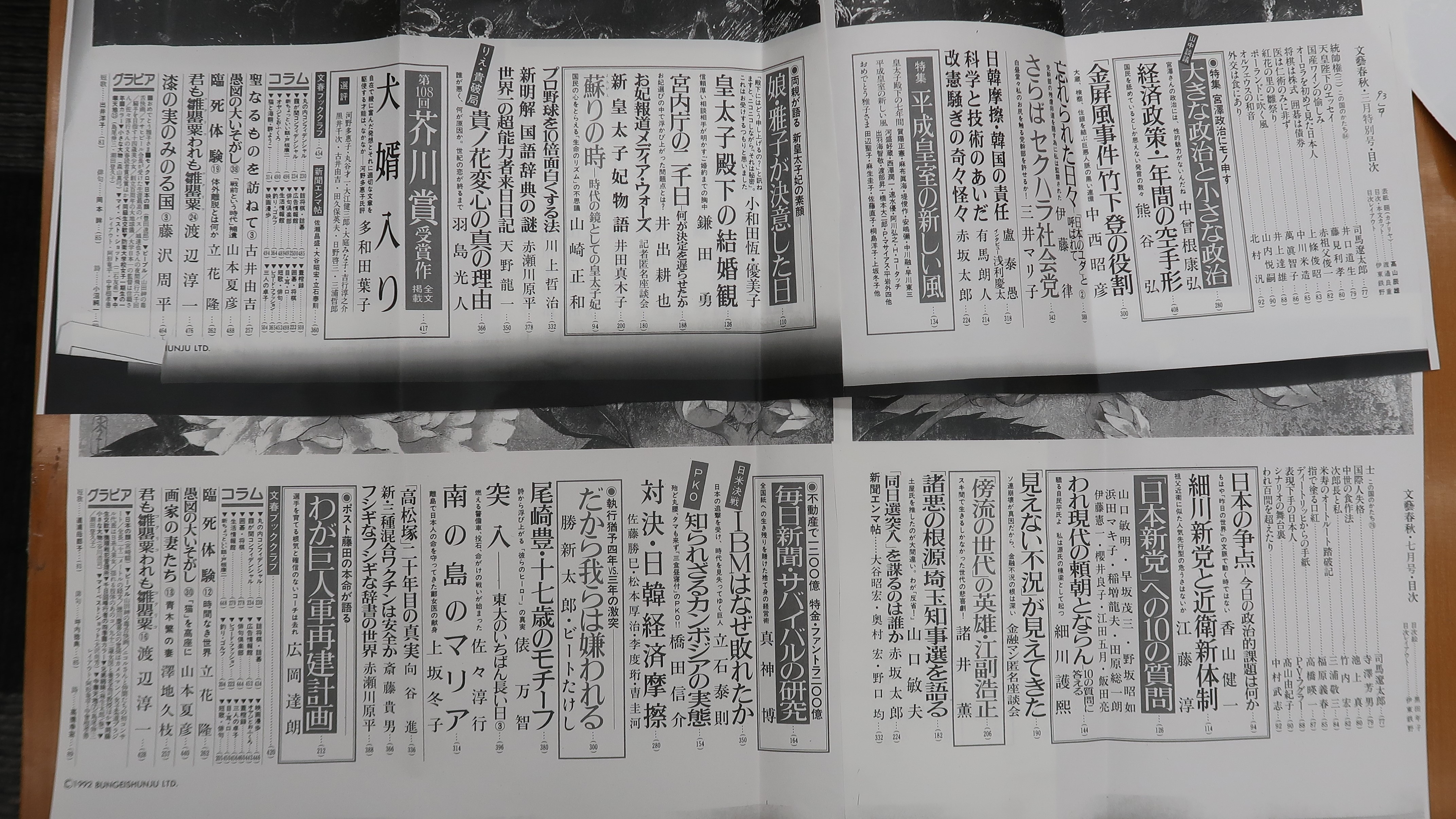

山本:『新解さんの謎』の誕生ですね。「文藝春秋」に掲載されたのが、1992年の7月号と1993年の3月号で、実はその時にわたしはその記事を読んでいました。翌月の4月に三省堂に入社して辞書の編集部に入るのですが、そういうタイミングだったもので個人的にも感慨深いものがあります。そして、まさに今、リアルSMさんが目の前にいらっしゃるということで感慨もひとしおです。

(『文藝春秋』1993年3月特別号目次のコピー(上)と1992年7月号目次のコピー(下)。掲載時のタイトルはそれぞれ「新明解国語辞典の謎」「フシギなフシギな辞書の世界」。)

鈴木:それは、光栄です。ありがとうございます。ちょうど当時、赤瀬川さんのご自宅「ニラハウス」が建築中で、この本がどんどん売れて増刷になったので、建築資金の足しになったようで、わたしもご恩返しができたと思って、ほっとしました。

山本:赤瀬川さんと一緒に路上観察学をやってらした藤森照信先生設計のご自宅ですね。ここにある、こちらの編集部蔵書の『新解さんの謎』、奥付を見ると、これは第13刷で平成8年11月10日の日付ですが、第1刷は7月10日です。なんと4か月で13刷まで行ってるんですね。

鈴木:はい、すごく売れたんですよ。誰もこんなに売れると思わなかった。あれよあれよと言う間に。わたしにとっては新明解国語辞典が面白いということは当たり前のことだったので、辞書を引いて、これは面白い、なんてやっているのはみんながやっていることだと思っていました。なにも特別なことだとは思っていなかった。

山本:みんな面白さを知っていて楽しんでいるはずだ、と思っていたわけですね。

鈴木:だから、みんなが知らないことを知ってびっくりしました。でも、赤瀬川さんもご存じなくてよかったのです。赤瀬川さんが驚いてくれたので、この本ができたわけです。

山本:赤瀬川さんがすでにご存じだったら、衝撃がなかったわけですよね。なによりでした。

鈴木:この本について、ひとつぜひ言っておきたいことがあります。赤瀬川さんへの原稿依頼の電話が深夜に掛かってきた、と書かれているのですが、それは事実ではない、ということです。わたしはごくごく常識的な時間にお電話差し上げたのです。ところが、ちょうどお風呂に入られていた。そこで、電話に出られた奥さまに、明日掛け直しますので、と申し上げたところ、いえいえ後で掛け直してください、とのことでしたので、少し時間をおいて掛け直したのです。それでも深夜ではありません。9時くらいだったと思います。

山本:そこは脚色があったのでしょうね。

鈴木:はい、そこは作家ですから。フィクションです。でも、本を読んだわたしの母から、そんな時間に電話をするとはなんと失礼なことか、と𠮟られまして、本当に困りました。

(『新解さんの謎』執筆時に赤瀬川さんに提出された「SM報告」)

無人島に持って行きますか?

山本:無人島に一人で行くとしたら、何の本を持って行きますか、という質問がよくあって、辞書が最適だ、という答えがあるようですが、鈴木さんの場合はやはり新明解国語辞典ということになりますか。

鈴木:新明解国語辞典の場合は、「ねえねえ、ちょっとこれ面白いでしょう」と言った時に、「あ、ほんとうだね」と言ってくれる人が必要で、無人島にその人が必ず一緒に来てくれるのだといいのですが、猫田君のように「まじっすか、やばいっすね」しか言ってくれない人が来てもだめですし、ましてや一人だとだめなんです。だから、状況しだいですね。

山本:新解さん友の会のような活動ができないといけないわけですね。やはり、人と繫がるためのツールでもあるということですね。

鈴木:そうなんです。だから、新明解国語辞典のことを全然理解できない人とは無人島には行きたくありません。

山本:新明解国語辞典を持っている人がみんな無人島に集まるといいですね。

鈴木:あのー、それはいったいどんな状況なんでしょうか。

八版について

山本:このたびの八版については、またあらためて文章をお書きくださるとのことですが、この場でも少しご紹介できるようならお願いします。

鈴木:このたびの八版もとても好きなんですが、ひとつ、この言葉がなぜないのか、落ちているのではないか、と気になっているものがあります。

山本:載っていていいのに、採録されていない、ということですね。

鈴木:そうです。それは「耳毛」。

山本:たしかに言葉としてはありますね。

鈴木:でも八版には載ってない。それで、なぜ「耳毛」に注目しているかというと、わたしが男の人を見て判断するひとつのポイントだからです。長年の研究から、耳毛が伸び放題の男の人は妻に愛されていないのではないかと感じています。その人に妻がいたとしても、その妻とは「あら、あなた耳毛が出ているわよ」と注意してくれる関係にない、ということです。「耳毛が生えていようが、どうでもいいわ」と思われるほど、関係が冷えていることが、耳毛からわかる。

山本:自分は耳毛は体質的に生えてこないのですが、鼻毛は妻に執拗に指摘されます。

鈴木:耳毛や鼻毛が出ていて、みっともなくないか、そういう身だしなみを確かめ合える関係が大事なのです。

山本:てっきり、妻は鼻毛が好きなのかと思ってました。

鈴木:山本さん、それは違います。少なくとも赤の他人が「山本さん、鼻毛出てますよ」と言えますか? 「耳毛ぼうぼうですよ」と注意できますか? それができるのは、やはり親しい夫婦関係があってこそなのです。だって、息子や娘でさえ、「お父さん、鼻毛出てるよ」って言いますか?

山本:おそらく気にもしてないでしょうね。それで、あまり妻に鼻毛のことを言われるので、逆に人の鼻毛が気になってしかたなくなって困っています。鼻毛が出ているのに気付いても、その人には言えません。苦しい思いをしています。

鈴木:「君、鼻毛出てますよ」なんてうっかり職場で言うと、今の時代、たいへんなことになります。わたしの研究によると、耳毛も鼻毛も、ささやかで小さな毛にもかかわらず、ある何かを象徴しているのです。だから、鼻毛のみならず、耳毛もぜひ見出しにあってほしい。八版に耳毛がないのは大変不満です。でも、電話してことさらに「耳毛がないのはけしからん」とは言いませんけれど。

また、耳毛には効用もあります。たとえば、すごく偉そうなおじさんが、わたしに説教を垂れているとします。わたしは言い返せません。でも、そのおじさんは耳毛がぼうぼうなのです。わたしは心の中で「そのみっともない耳毛をなんとかしてからわたしにものを言えや」と思うのです。「耳毛ぼうぼうのくせに何言ってるの」と。そうするとその状況になんとか耐えられます。というか、おかしくなってにやにやしてしまいます。

新解さんは小説を書くか?

山本:新解さんが何か書くとしたら、やはり小説でしょうか?

鈴木:小説ではないですね。俳句です。なぜかというと、「すすき」と「ゆきうさぎ」の語釈を読んだ時に、この人は俳句をする人かもしれない、と思いました。また、新解さんは、だらだら長く書くというよりも、ごくごく限られた字数で大きな事を表現するのに長けている。そういう人は俳句に向いていると思う。短歌よりも俳句だと思うのです。

さらにまた、新解さんはものすごく頭のいい人だと思う。この前、村上春樹さんが早稲田大学で講演なさった際に、あまり頭がいいと小説家にはなれないとおっしゃいましたが、それはたしかにそうで、どうしてかというと、頭のいい人というのはやたらと難しいことを言いたがる。難しいことを言わないと、自分の頭のよさが発揮できないと不安になる。だから新解さんも小説には向いていないと思います。

「トレイン・スポッティング」という映画があるのですが、いろんな不良の男の子たちが出てくる中で一番とんまな子が、続編で作家になっていた。この作り手はよく分かっているなと思いました。うんと頭のいい人ではなくて、変な奴がひゅっと違うルートで物書きになるということはよくあるのです。

山本:鈴木さんは編集者から作家になられています。

鈴木:みなさん、わたしが「文藝春秋」の編集部で企画を出して赤瀬川さんにご執筆いただいて、それが本にもなったということで、担当編集者の鈴木が、というようにおっしゃってくださるけれど、わたしは編集者ではありません。ただの編集部の雑用係です。なぜなら、わたしは短大卒で女の子だったから。当時「女の子」と言われた存在だったのです。そういう時代です。

編集部にいて、みんなのお弁当の手配をし、食べ終わったら灰皿を片付け、テーブルを拭き、食べ残しの食器を洗い、階下に下げに行き、それから同じ部の男の人が発注した写真を受け取りに行き、と、そういう仕事をしていたのです。そういう仕事をしつつ、「企画会議に出てもいいよ、その企画が通るかどうかは分からないけれどね」という存在でした。

それで、赤瀬川さんの企画の後に、ある対談の企画を出して、それが通ったのでいろいろと準備をしていたところ、突然デスクから、その企画は四大卒の新人の男子にまかせるから、と言われました。わたしが、自分の企画なので自分にやらせてください、と言ったら、デスクは「鈴木さん、対談を自分でまとめたことあるの」と言われたので、「ありません」と答えたら、「だからだめ」って。「でも、その新人の男子も去年まで大学生で、対談をまとめたことはないはずです」と言ったら、デスクは「鈴木さんは短大卒でいつ会社を辞めるかも分からないから、時間を掛けて仕事を教えるのは会社にとって役に立たないから、だめだ」と言われたのです。

このことはこれまで1秒も忘れたことはない。わたしは編集部に編集者としては存在したことはありません。作家の先生の原稿の清書やなにやらも含めてあらゆる雑用をしていましたが、それでもインタビューしたり、そういうのは全部男の人。

そういう中で、赤瀬川さんが『新解さんの謎』の続編が求められた際に、「これは鈴木さんが適任だから、次はあなたが書きなさい」と言ってくださったのです。その言葉の意味の深さは、きっと他の人にはおわかりになりません。「次はあなたが書きなさい」と言ってくださり、それで書いて、わたしの本が世に出ました。だから、赤瀬川さんはみなさんが「鈴木マキコの恩人だ」と思う以上に、わたしの恩人なのです。

今でこそ、ときどき原稿のお仕事もいただき、こうして対談にも呼んでいただけて、作家と言われるけれども、自分が作家になろうとも、作家になれるとも、一度も思ったことはありません。わたしは短大卒のただの雑用係で、誰からも期待も何もされていない「女の子」でした。

小説を書くきっかけも、わたしの夫の事務所に昔いたリトル・モアの孫家邦社長から、「今度、文芸誌を出すことになったんだけど、原稿が足りないから書いてよ」と言われて、「友達が困っているなら力になろう」と思って書いたに過ぎません。

それが『バイブを買いに』です。

いずれも、「書いて」と頼まれたから書いただけです。わたしの場合は、いつも誰かのために、ということでした。赤瀬川さんや孫さんや御社の先々々代社長に言われて書いただけです。編集者から作家になった訳ではありません。

ともかく、そういう時代だったということもあるでしょうけれど、『新解さんの読み方』の中で、学歴や女の人の扱いについてやたらと食ってかかっているところがあるのはそういう理由です。どうもすみません。

山本:その異議申し立てはもっともだと思います。ようやく時代が追いついて来たのかもしれませんが、ジェンダー平等やセクシュアル・マイノリティーの問題に社会がより意識的になってきていますし、声を上げることの大事さに目が向き始めていると感じます。今回の八版の改訂では、そこに取り組みました。『新解さんの読み方』で上げられた声に、すべてではないかもしれませんが、ようやく答えられたかなと思います。

鈴木:『新解さんの読み方』をリトル・モアから書くことが決まった時にも、社内のある者から「実力じゃないのだから、いい気になったらだめだよ」ということを言われたのですが、それに対して赤瀬川さんが怒ってくださいました。赤瀬川さんは滅多に怒ったり、人とあらそったりする方ではないのですが、その時に、「鈴木さんのいいようにやらせてあげてください」と強く言ってくださったのです。そのおかげで本が書けた。

だから、わたしにとって赤瀬川さんはこの上なく大事な方なので、赤瀬川さんと奥さまにもし何かご不快なことや名誉を傷つけるようなことがあれば、わたしはすぐさま腰に大小二本を差して馬にまたがって駆けつける覚悟です。

山本:鈴木さん、馬に乗れるのですか。そもそも、馬を飼ってる?

鈴木:あら、そういう気持ちだということですよ!

新明解国語辞典で期待していること

山本:これから先、新明解国語辞典に関して、こういうことがあるといいなということはありますか?

鈴木:玉川奈々福さんという浪曲師の方がいらっしゃって、伊丹十三賞も受賞されるなど今たいへん人気のある方ですが、奈々福さんに新明解国語辞典のことを浪曲にしてほしい。奈々福さんだったらやってもらえるのではないかという期待があります。

新解さんの浪曲化を希望いたします。わたしは、奈々福さんの後援会にも入っています。

山本:それはぜひ見てみたいですね。

鈴木:もうひとつあります。新解さんを楽しむお教室の先生になりたい。みなさんに新解さんの魅力をお伝えしたい。そして、みなさんがどの言葉がお好きで、どんなところが面白いと感じているのかを語り合って、みなさんと一緒に楽しみたいのです。

わたしは、物書きだからと言って「先生」と呼ばれると「先生ではありません」と申し上げますが、新解さんのお教室で呼ばれたら「はい」と答えるでしょう。それは本当にお教室の先生だから。

さらにもうひとつ言うと、新解さんと結婚したい。奥さんというよりは女房。

山本:新解さんの女房。

鈴木:新解さんのすべてが好きだから。新解さんが、よその人に無茶苦茶非難されても、「だってあなたはそのようにしたいのだから、それはしょうがないじゃない」と言ってなぐさめたい。俳句を詠んでもよし、お茶もいれます。

山本:俳句を詠むわりに、ときどきかなり長い語釈がありますが。

鈴木:大爆発です。五七五でしか話してはいけない人が、時々それでは消化できないものがあるので大爆発する。それは人として当然ではないでしょうか。わたしには、よくわかる。

新解さんの心の中のパラダイス

山本:大爆発というよりは、長いけれどもしみじみするものもありますね。「幸福」など。

鈴木:まさにそうです。わたしは新解さんの心の中にはパラダイスがあると思います。こうであるといいな、というもの。

山本:そういう、しみじみと落ち着いた平穏な世界でしょうか。理想郷と申しますか。

鈴木:そうです。新解さんは、厳しい現実をよく理解していて、その反動として「こうだといいなあ」というパラダイスがあるのです。それの現れるところも調べがついています。

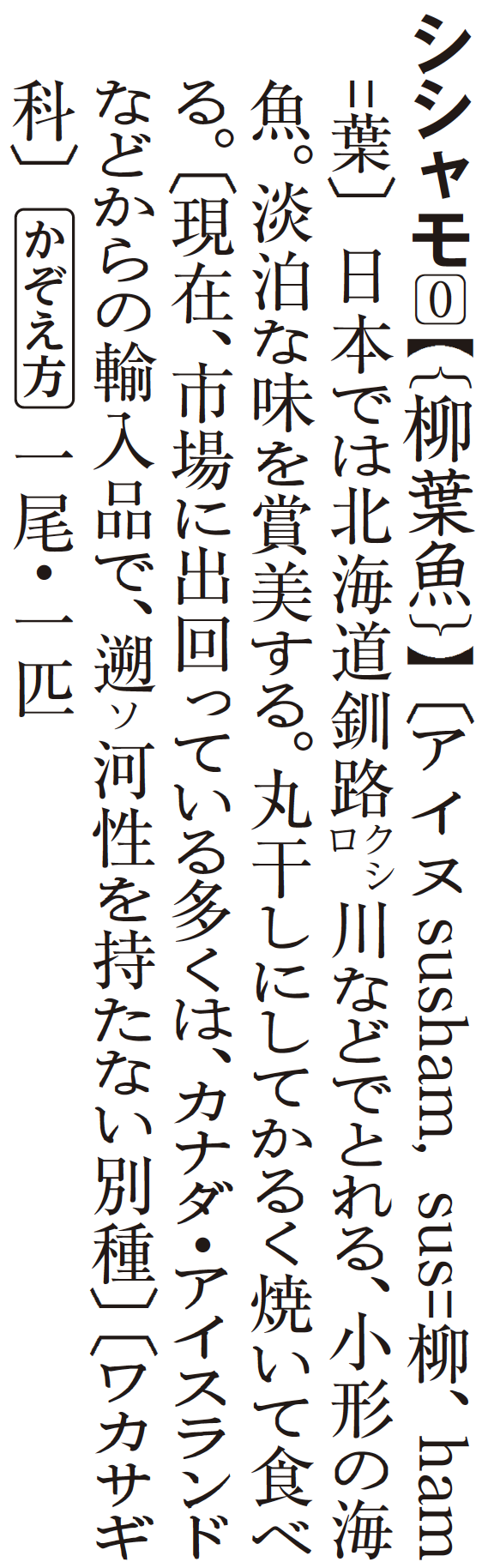

このパラダイスの存在に気がついたのは、二つの語の語釈からです。まず「ししゃも」。

荻野:(朗読)

鈴木:「かるく焼く」というところがポイントです。新解さんにとっての理想のシシャモは、かるく焼いたものです。あとは「読書」です。「幸福」も「読書」も、理想とはかけ離れた、ある意味厳しい現実を知っているからこそ、そうではない理想の状態が希求され、それについて書かれるのです。だから、新解さんはきっと焼きすぎのシシャモばかり食べているのではないかと思う。新解さんと所帯を持てたあかつきには、かるく焼いたシシャモを出してあげたいと思います。

とにかくわたしは新解さんのことが大好きです。でも、新解さんがわたしのことを好きかどうかは分からない。それでもいいです。わたしは、新解さんが好きです。それは譲れません。

山本:鈴木さんには、世界でいちばんの新明解国語辞典の読み手でいてもらいたいと思います。

新解さんとともに

鈴木:13歳からずっと新解さんを引いてきたのですが、夫と別れた際に、息子は夫の方について行くことを選びました。高校に入学したとき、わたしは息子と接点がほしいなと思って、息子が通う都立高校のPTAの役員になりました。それで、保護者会の際に、図書室におじゃましたのです。ここがあの子がときどき来る図書室なのだなと思って書棚を眺めていると、なんと『新解さんの謎』があるのです。わたしはたまげて、司書の先生に、わたしの写真のあるページを出して、「ここに出ているこのSM嬢って、わたしなんです」と言いました。

山本:それは司書の先生も驚きます。

鈴木:驚いてました。わたしはその時、13歳にさかのぼって、わたしも大きくなったなと思ったのです。13歳のときからひたすら新明解国語辞典を引き続け、文藝春秋に入り、編集部に異動になり企画を出し、それが通り、赤瀬川さんにお書きいただき、それが本になり、そして時を経て、はなれて暮している子供が入った都立高校の図書室の書棚にその本があるのを見つける、と。ぱーっと、それまでの日々が思い出されたのです。

そして、また今日はこうして三省堂に対談でお招きいただき、辞書の責任者の山本さんと自分の新解さんへの気持ちを何時間もお話しできるなんて、本当にうれしかった。

作り手と読み手のけじめを守って、今回は1回限りでお目に掛かってお話をということでしたが、わたしは今後もずっと調査は続けますし、新たな発見もあると思いますので、もしこれが好評で、もっと新明解国語辞典のことを話してもいいよ、ということになったら、また呼んでください。その場合ももちろん、お互いの仁義にはずれることなく、きちんとけじめをつけてですが。

山本:版元と読者代表として、なれ合うことなく、それぞれのあるべき姿勢でいなければならないというのは当然のこととして、今回の対談であらためて以下のことを思いました。――われわれ編集部は新明解国語辞典のことを「新明国」と呼んでいます。それは、「新明解」の付く辞書は他にもいろいろあるからということが第一の理由ですが、また、辞書は言葉というインフラに奉仕する道具のひとつとして「公器」であるべきだという意識もあって、なかなか愛称では呼びにくい。

でもそれはわれわれの事情であって、多様な読者の方、なかでも鈴木さんが、ある楽しみと親しみをもって「新解さん」と呼ぶことをなんら妨げるものではないし、むしろそのような楽しみをもって手にとってもらえていることは喜ばしいことでもあります。辞書とのかかわりは人それぞれ、それこそその人の自由であり、それは守られるべきものです。なぜなら、「言葉」とは万人のものであり、人ひとりひとりに平等に与えられているものだからです。

だから、国語辞書だからと言って、特権的に言葉を規定しているわけではない。言葉やその意味や使い方はひとびとの生活や活動の中で生まれ、変化し、続いていくものであって、辞書は一生懸命それを観察し、過去の知識や伝統・文化なども踏まえた上で、このようにとらえられると提示しているのです。そういう意味でも辞書と読み手は対等なのです。ただ、やはり作り手と読み手の間には決然とした区切りはあるべきだし、そのけじめがあるからこその関係であると思います。

鈴木:今日、わたしは殴り込みにきたわけではないのです。お互いの立場を尊重しながら、たとえば、道を歩いていて向こう側に相手がいるのに気付いたとして、そっぽむいて無視するのではなくて、そっと手を振って会釈する、そしてお互いの安否も暗に気にしながら、改訂版が出たタイミングなど、たまには会って近況報告などしませんか、というのでどうでしょうか。

最後に

山本:いいですね。ぜひそのようにお願いします。ご報告を楽しみにしております。今日は本当に楽しいお話をありがとうございました。では、最後になりますが、鈴木さんの好きな作家はどなたでしょうか。

鈴木:菊池寛です。

山本:その理由はなんでしょうか?

鈴木:文藝春秋を作ってくれたから。そのおかげで、今のわたしがあるのです。

*

今回で対談は終了です。次回からは、鈴木マキコさんによる新明解国語辞典第八版の研究成果についての報告記事を掲載いたします。