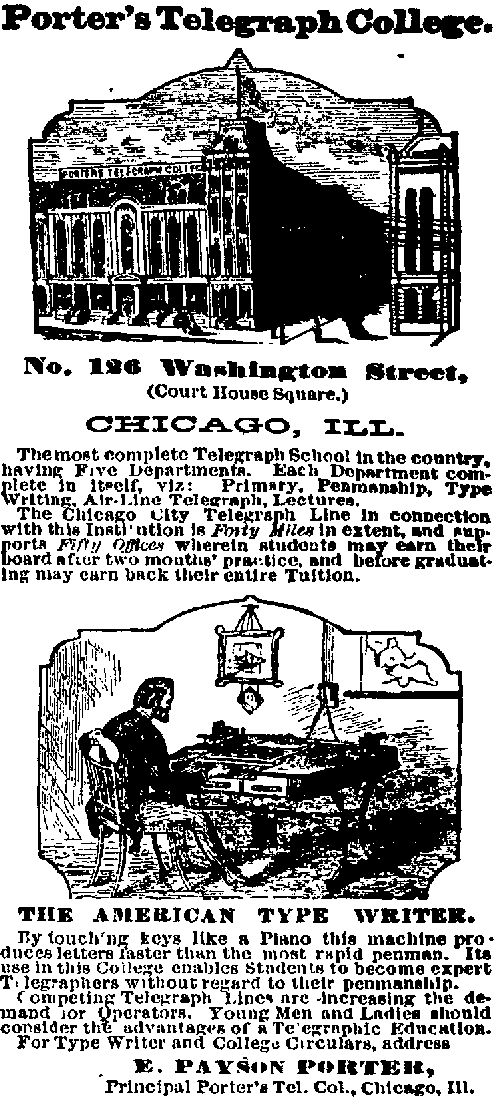

1868年11月、ショールズとグリデンとソレーは、シカゴに向けてタイプライターを出荷しました。デンスモアが販売先を見つけてきたのです。販売先は、シカゴで電信学校を経営するポーター(Edward Payson Porter)という人物でした。ポーターは、モールス電信を受信する際、電文の書き取りに、ペンに代えてタイプライターが使えるのではないか、と考えていました。電信学校の授業に、タイプライターを取り入れようとしたのです。

けれども、この試みは失敗に終わりました。この時点のタイプライターは、原稿用紙の裏側を活字が叩き、持ち上げられた原稿用紙がカーボン紙にあたることで、原稿用紙の表側に印字がおこなわれる、という仕掛けでした。したがって、原稿用紙がかなり薄いものでなければ、印字が全くおこなわれないのです。一方、電信学校や電信局で使われている電文書き取り用紙は、普通に厚みのあるものでした。つまり、この時点でのタイプライターでは、電文用紙に印字できなかったのです。

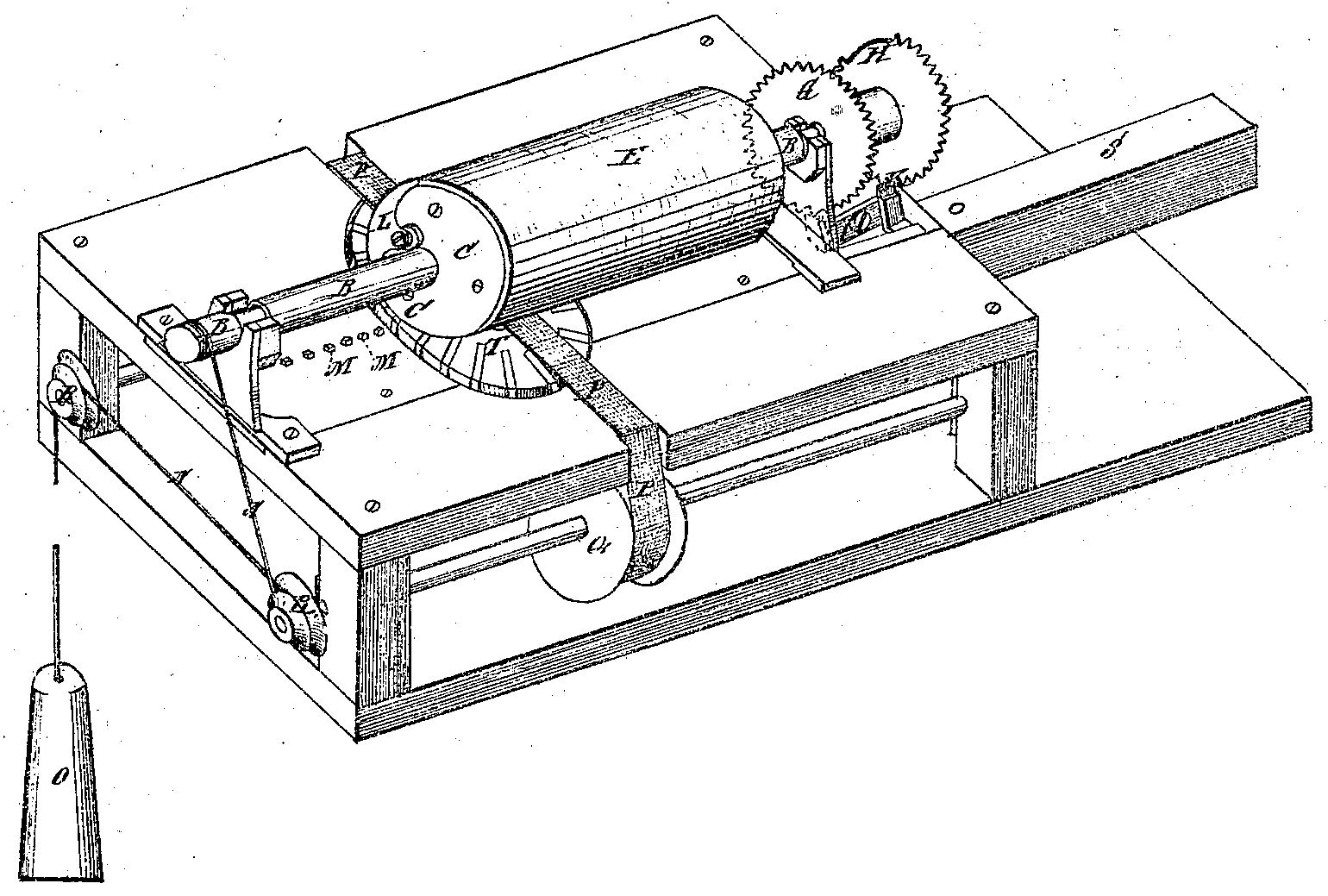

この失敗は、ショールズたちにとって、大きな痛手となりました。デンスモアはペンシルバニアへ戻っていき、ソレーはニューヨークへと旅立っていきました。残されたショールズは、しかし、グリデンやシュバルバッハと共に、タイプライターを改良する道を選びました。カーボン紙による印字をやめ、インクを浸した布製のリボンを原稿用紙の裏側に置き、原稿用紙の上に円筒形の重し(プラテンと呼ばれています)を載せました。さらに、活字を通常の鏡像活字にすることで、原稿用紙の裏側に直接印字する仕掛けにしたのです。これなら、原稿用紙の厚みに左右されません。

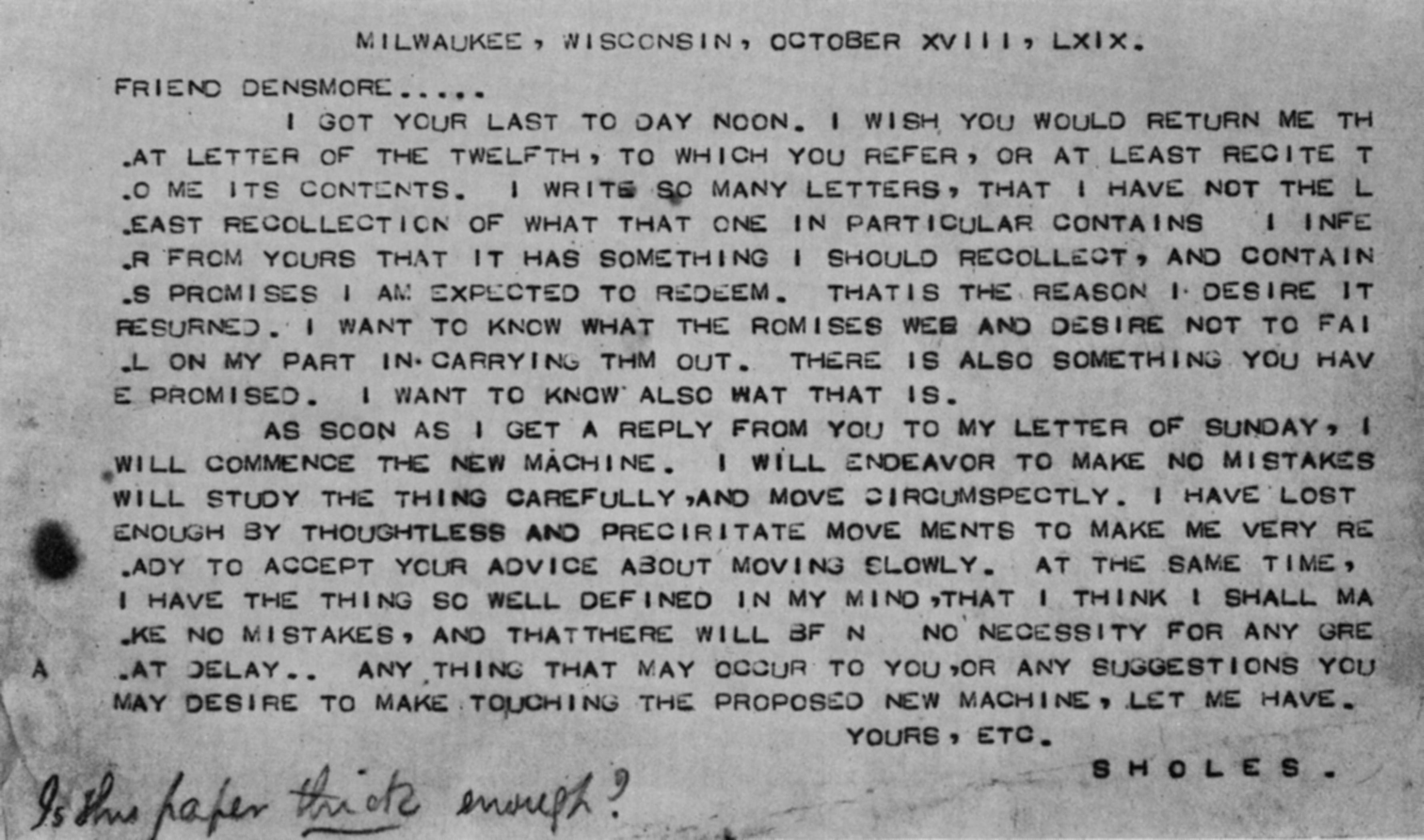

しかし、この改良は同時に、大きな欠点をも生じさせることになりました。新しいタイプライターでは、原稿用紙の裏側に文字が印字されるので、打っている最中に間違いがあっても、まったく見ることができないのです。打ち終わって原稿用紙を外してみないと、打ち間違いに気づかないのです。たとえば、当時、ショールズがデンスモアに宛てた手紙を見てみましょう。returnedが「RESURNED」になっていたり、「PROMISES」のPが落ちていたり、「THEM」のEが抜けていたりと、非常に多くの間違いが見られます。また、日付「1869年10月18日」をローマ数字で打っている(XVIII=18、LXIX=69)ことから、このタイプライターには数字が搭載できていなかったことがわかります。でも、ショールズは、この手紙に手書きで「Is this paper thick enough?」(この紙なら十分ぶ厚いだろう?)と書き添えました。改良したタイプライターに対する、ショールズの自信のほどをうかがわせるものです。