日本では明治末~大正にかけて、3社がATF製ベントン彫刻機をもちいていた。三省堂よりさきに印刷局と東京築地活版製造所が入手していたことは、連載第11回「ベントンとの出会い」、第12回「印刷局とベントン彫刻機」でふれたとおりだ。しかしその後の調査で、あらたに見えてきたことがある。前回までで、印刷局が明治45年(1912)に購入した経緯や、購入した母型彫刻機のうちドイツの機械はベルナー母型彫刻機であったことをのべた。今回は、印刷局の矢野道也がベントン彫刻機を〈余りにも高価であって、広く欧州まで行き渉るには至らなかった。〉[注1]と書いていたことをかんがえたい。

*

前回ふれた矢野道也の記事「最近二十年間に於ける印刷術の発達」におけるベルナー母型彫刻機にかんする記述で、ひとつ気になったことがある。針(ベントン彫刻機でフォロワーとよばれるものと同じ)の動かしかたに巧拙があり、もし動かしかたがうまくない場合、母型の彫刻面が平らではなく小波を打ったようなかたちになり、この母型から鋳造した活字の面にも細かな凸凹ができてしまう、という内容だ。[注2]

これは、のちに日本に輸入されたドイツのデッケル彫刻機について、毎日新聞社ではなぜ母型彫刻に使用されなかったのかを筆者が小塚昌彦氏[注3]に問うたときに、氏が回答された内容と同じだ。つまりデッケルは、「彫刻面を平らにする精度がベントン彫刻機より劣っており字面をきれいに彫刻できなかったため、活字の字面にあたる部分を彫る必要がある母型彫刻には使えなかった。デッケル彫刻機を母型彫刻に使用することは、検討以前のありえないことだった」と小塚氏は語っていた(活字または父型であれば、文字のまわりを彫り下げるため、彫刻面に凸凹があっても影響がなかったので、デッケルはこれらを彫刻する用途で使用されていた。わが国の新聞社や印刷会社では、ラジオ・テレビ欄の「局名」や、「余録」「天声人語」といった常用カット類の真鍮父型様の彫刻、つまりまわりを彫り下げる凸型の彫刻におおくつかわれていたという)。

彫刻精度の面ではベントン彫刻機がすぐれており(彫刻誤差は0.0002インチだったという[注4])、しかし「余りにも高価」だったために、印刷局ではベントン彫刻機の購入は1台にとどめ、のこる3台はベルナー彫刻機にしたということだろうか。

では、ATFのベントン彫刻機は、どれほど高価なものだったのだろう?

時代はすこしあとだが、昭和6年(1931)の『印刷雑誌』10月号「印刷術各方面の現況(一)」という記事のなかで、ベントン母型彫刻機と、それ以外の彫刻機について書かれた項目がある。ベントン彫刻機以外にもイギリスやドイツにいくつか彫刻機があるが、成績は悪いとのべたうえで、実用面や販売しているかをかんがえると、〈ベントン機のみが、約二万円くらいを以て購入され得る唯一の機械である。〉としている。[注5]

ベントン彫刻機は約2万円だった。

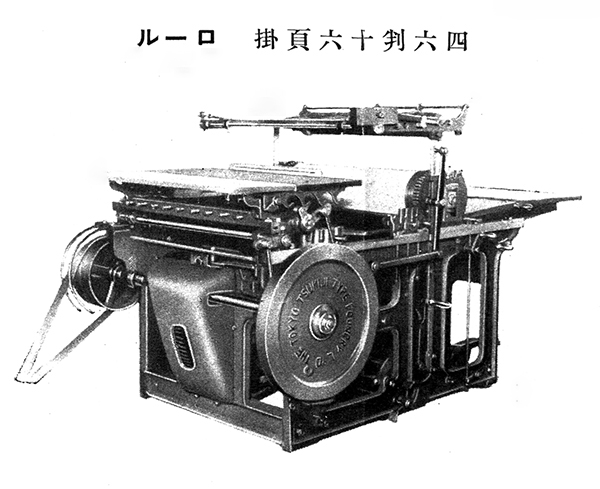

おなじく昭和6年(1931)に発行された東京築地活版製造所の『活字と機械』をみると、四六判16ページ掛を刷れる活版印刷機の金額が2000円。「諸機械・器具類」に掲載されている印刷関連機械のなかで、それがもっとも高額な機械だ。ベントン彫刻機は、その10倍である。〈余りにも高価であって、広く欧州まで行き渉るには至らなかった〉のもうなずける。

東京築地活版製造所『活字と機械』表紙(1931)

同書より、1931年当時、2000円だった、四六判16ページ掛活版印刷機

亀井寅雄が印刷局に見学に行き、ベントン彫刻機に出あった大正8年(1919)は、印刷局が母型彫刻機であらたに康煕字典書体の母型をつくり、『官報』で新活字をつかいはじめてまもない時期だ。印刷局としても、外部の見学者に母型製作の実績をほこりたいところだったのかもしれない。

なお、印刷局がその精度の高さをみとめ、アメリカから1台購入したATFのベントン彫刻機は、大正12年(1923)9月1日、関東大震災により起きた大規模火災に遭遇した。

由緒ある工場は一夜にして無惨にも廃墟と化し、昨日まで見慣れた建物、室、機械等わずか半日で跡形もなく焼けくずれたのである。まことに槿花一朝の夢であった。

『矢野道也伝記並論文集』大蔵省印刷局、1956[注6]

この火災で、日本に輸入された最初の1台、印刷局が所有していたATF製ベントン母型彫刻機は灰となった。[注7]

(つづく)

[参考文献]

- 矢野道也「最近二十年間に於ける印刷術の発達」『印刷雑誌』明治43年1月号(印刷雑誌社、1910)

- 矢野道也『印刷術 上巻』(丸善、1913)

- 「活版及活版印刷動向座談会――活版界の諸問題を諸権威が語る」『印刷雑誌』昭和10年5月号(印刷雑誌社、1935)

- 印刷術各方面の現況(一)」『印刷雑誌』昭和6年10月号(印刷雑誌社、1931)

- 『矢野道也伝記並論文集』(大蔵省印刷局、1956)

- 「印刷局の応急復活」『印刷雑誌』大正13年1月号(印刷雑誌社、1924)

- 「今後の活字に就て注意すべき点」『印刷雑誌』大正13年10月号(印刷雑誌社、1924)

- 『活字と機械』(東京築地活版製造所、1931)

[注]