日本では明治末~大正にかけて、3社がATF製ベントン彫刻機をもちいていた。三省堂よりさきに印刷局と東京築地活版製造所が入手していたことは、連載第11回「ベントンとの出会い」、第12回「印刷局とベントン彫刻機」でふれたとおりだ。しかしその後の調査で、あらたに見えてきたことがある。今回は、印刷局とベントン彫刻機について、あらためてまとめたい。

*

印刷局活版部長・小山初太郎と製肉課長技師・矢野道也は、印刷事業調査のため、明治40~41年(1907~8)、約8カ月のあいだ欧米諸国に出張した。このとき彼らがベントン彫刻機をつくったATFを訪問したかどうか、くわしい記録は見つけられていない。

しかし矢野が『印刷雑誌』明治43年(1910)1月号への寄稿で、ATFのベントン彫刻機ならびにドイツ製の母型彫刻機にふれていることがわかった。「最近二十年間に於ける印刷術の発達」という記事である。その後明治45年(1912)に、印刷局はアメリカからベントン彫刻機を購入している。時期的に見て、1907年の欧米出張でなんらかの情報を得た矢野が、それをふまえて寄稿し、かつ、印刷局が母型彫刻機を購入することになったという流れは、不自然な推測ではない。

矢野の記事は、とても興味深い内容だ。

まず、父型(種字)をいちいち彫刻するのは容易ではないことにふれたうえで、ベントン彫刻機についてこう書いているのだ。

そこで一の文字につき一の精確なる型をつくり、之からパントグラフの理を応用して、大小種々の大さの文字を刻むことを考えた。此機械は今から十五年許り以前に米国に於て考案せられ、現に紐育(筆者注:ニューヨーク)の側なるニウジエルシー市(筆者注:ニュージャージー)にある米国活字鋳造会社(アメリカン、タイプ、ファウンドリー/筆者注:ATF)に於ても使用して居る。然し之れは余りにも高価であって、広く欧州まで行き渉るには至らなかった。

矢野道也「最近二十年間に於ける印刷術の発達」『印刷雑誌』1910年1月号[注1]

販売してはいたが、あまりにも高価だったためにヨーロッパ諸国にまで普及しなかったというのである。

矢野は続いてイギリスの鋳造業者が簡単なパントグラフを用いて鉛の父型を彫刻し、電胎法によって母型をつくって活字を鋳造していること、しかし鉛はやわらかい金属だから取扱を注意しないとすぐに破損するため、できれば鋼の父型をもちいたほうがよいことなどを述べたあと、ドイツの母型彫刻機について書いている。

最近独乙国に於ては二種許り鋼を刻むパントグラフを発売するに至った。すなわちベル子ルト(ママ)(J.Bermert,Charlottenberg)の母型鑚刻機(Matrizenbohrmaschiine)、及びエミール・グルシュ(Emil Gŭrsch,Berlin)の彫刻機(Graviermashine)の如きである。前者はその名前の示す如くに父型を刻むものではなくて、直接に母型を凹く刻む機械である。

矢野道也「最近二十年間に於ける印刷術の発達」『印刷雑誌』1910年1月号[注2]

矢野はつづけて「ベルネルト母型鑚刻機」についてくわしく説明している。

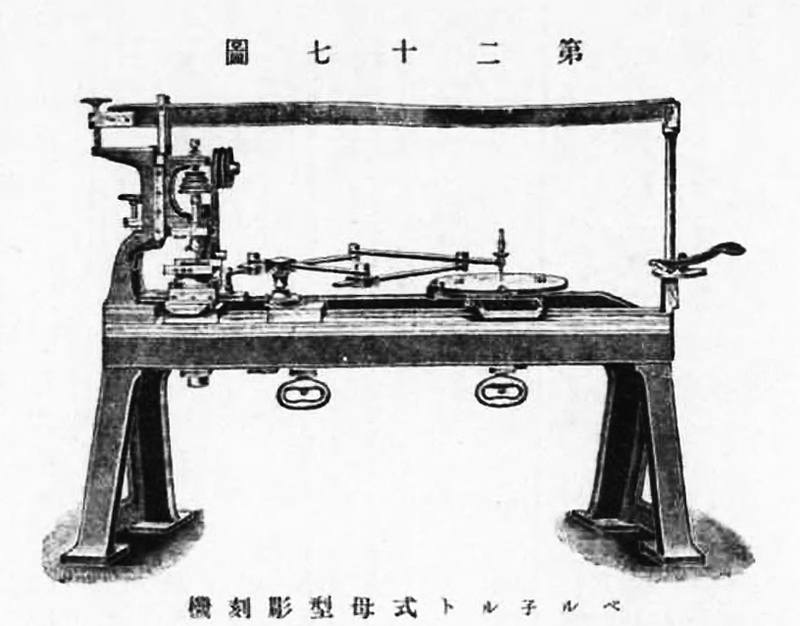

ベルナー母型彫刻機。矢野道也『印刷術 上巻』(丸善、1913)[注3]

同機では、刻もうとする母型の4倍、6倍、または8倍の大きさにつくった真鍮板の型版にそって針を動かすと、パントグラフによってその動きが拡大または縮小されて、母型がのぞみどおりの大きさに刻まれること。母型の材料は銅、鋼、真鍮などをもちいること。機械の動きがいたって精確であり型版のとおり寸分たがわず文字が刻まれるため、原型となる型板は完全に刻まれていなくてはならないことなど、いずれもベントン彫刻機と共通している。

そうして矢野は、こんなふうに述べているのだ。

若しこの様な機械があったならば、例えば初号とか、一号とかの大さに型版をつくり、此の機械で何れの号でも、勝手に即座に拡大又は縮小することが出来る便利があるであろう。この様な機械が、西洋で工夫さるると云うのは、少々御門違いの気味で、実は文字の数が非常に多き東洋諸国に於てこそ発明されるべき訳であると思う。若しもこの機械が所期通りの働をなすものであったならば、現在の如く鋳造家が母型や、父型を虎の子の様に大事に格護して保存する必要もなくなるであろう。

矢野道也「最近二十年間に於ける印刷術の発達」『印刷雑誌』1910年1月号[注4]

まさに彼の抱いたこの感想こそが、印刷局が2年後に母型彫刻機を購入するきっかけとなったのではないだろうか。

印刷局が「明治45年(1912)に購入した」と『印刷局五十年略史』や『内閣印刷局七十年史』にしるされているのは、ドイツとアメリカの「母型彫刻機」であり、機械のなまえは明記されていない。そこで筆者は、のちに毎日新聞社や大日本印刷などに導入されたドイツ製の汎用平面彫刻機「デッケル彫刻機」であろうと、連載第11回の注釈でのべた。

しかし、印刷局が彫刻機を購入する直前期に書かれた本記事に登場するドイツの彫刻機は、ベルネルトとグルシュのふたつのみだ(グルシュについては、母型も彫刻できるが、むしろ父型をつくるのがおもな目的の機械と紹介している)。ここにデッケルのなまえはない。

そして時は25年くだり、昭和10年(1935)5月15日に開催された「活版及活版印刷動向座談会」[注5]に出席した矢野道也は、こう明言している。

官報の以前の字は、あれは元の活版部長の小山(初太郎)氏が震災前研究して、康煕字典から研究して九、十、十二ポと三種の種字を拵え、独逸のベルナー(母型彫刻機)で彫って母型を揃えたが、非常に称賛する人もある反対に貧弱に見えるという人もあった。

「活版及活版印刷動向座談会」より矢野道也の発言 『印刷雑誌』1935年5月号

矢野は印刷局が母型彫刻機を導入後に制作した康煕字典書体は、ドイツのベルナー母型彫刻機で彫ったものだと言っている。「ベルネルト」=「ベルナー」である。つまり、矢作勝美『明朝活字の美しさ』で書かれていたとおり[注6]、印刷局が購入したドイツの彫刻機は「ベルナー母型彫刻機」であったということだ。筆者の「デッケル社の彫刻機であろう」という推測は誤りであり、デッケル社の彫刻機が日本に入るのはこれより後のことだったとおもわれる。ここに訂正し、お詫び申し上げたい。

なお、矢野道也は大正2年(1913)に刊行した著書『印刷術 上巻』でもベルナー母型彫刻機にふれており、機械の調整がおこなわれていれば、ひとつの母型をわずか8~10分ぐらいで彫刻し終わるといわれている、と書いている。[注7]

また、『印刷局沿革録』の「(大正)二年度研究事項」のなかに「彫刻活字母型台材料等ノコト」という項目が見られる。大正2年=1913年であることから、明治45年(1912)にベントン彫刻機とベルナー彫刻機を購入した印刷局は、すぐに彫刻母型の製作に着手したとおもわれる。[注8]

印刷局の活字母型彫刻室。左端にベントン彫刻機がみえる。

『印刷局沿革録』(印刷局、1917)[注9]

(つづく)

[参考文献]

- 矢野道也「最近二十年間に於ける印刷術の発達」『印刷雑誌』明治43年1月号(印刷雑誌社、1910)

- 矢野道也『印刷術 上巻』(丸善、1913)

- 「活版及活版印刷動向座談会――活版界の諸問題を諸権威が語る」『印刷雑誌』昭和10年5月号(印刷雑誌社、1935)

- 『印刷局沿革録』(印刷局、1917)

- 『矢野道也伝記並論文集』(大蔵省印刷局、1956)

- 矢作勝美『明朝活字の美しさ』(創元社、2011)

[注]