関東大震災が起こるまえ、神田三崎河岸に印刷工場があった時代、三省堂の和文活字はすべて号数制で、秀英舎(現・大日本印刷)系の書体をつかっていた。号数制は和文独特のものであり、和文と欧文が混植となる辞書では、双方の活字の規格がちがうことで不便がおおかった。

そこで臼井という種字彫刻師に彫らせたのが三省堂新7号活字だった。これは6号と7号の中間のおおきさで、欧文と混植しやすかった。しかし、和文の号数制活字とは倍率のあわない半端なおおきさでもあったため、三省堂は活字の体系を整理しなくてはならないという課題をかかえていた。ひとたび本格的に整理するとなれば、莫大な量の母型をつくりなおさなくてはならない。容易ではないことで、すぐには着手できず、やむをえずそのままになっていた。

三省堂がポイント制活字への切りかえを決意したのは、第22回「震災からの復興とポイント制活字の導入」でふれたとおり、大正12年(1923)9月1日の関東大震災がきっかけだった。

しかし、「号数制からポイント制に切りかえる」ということは、母型をすべてあらたにつくりなおすことを意味する。母型をつくるために、そのおおもとを種字彫刻師が1本1本手彫りしていたこの時代において、それはたいへんな計画であった。 震災の混乱もあり、三省堂が母型彫刻を手彫りからベントン彫刻機に切りかえられたのは、震災のさらに数年後である。母型店や印刷所はポイント制の活字は市販していても母型は販売しておらず、既製の母型を買い取ってまにあわせることもできなかった。

そこで一時しのぎの方策として、5号の母型を11ポのおおきさに鋳込んだり、6号を8ポのおおきさに鋳込むということもしてまにあわせた。5号は約10.5ポであるから、字面よりも活字材のほうがややおおきいということになる。つまり、ベタ組みしても字間がややあいた。これはこれで〈ベタ組みとはまた違った趣きがあって反って喜ばれたものである〉という。[注1] 同様に6号の字面を8ポに鋳こんだものもつくられ、正8ポが完成したときに、いずれも捨てがたいと併用も検討されたが、混乱を避けるために、変則8ポは廃止されることになった。

こうした方策をおこなうと同時に、12ポ、9ポ、ふりがな用として6ポ、5.5ポ、4.5ポの母型を新規につくる計画がすすめられた。

これらを製作する費用も相当なものならば、また完成するまでの間、組版作業をどうやりくってゆくか、問題はなかなか深刻なものがあったのである。それを断行し、成功したことはまことに画期的な仕事であったといい得るのである。

五号を基準として割り出された号数活字を、十二ポイントを基準とするところの全然違った活字体系に切りかえることは、まず植字工の頭からして切りかえなければ割り出しの計算ができない。当時総大将格の佐分利氏が欧文植字出身なので、ポイント制に対しても理解があり、アメリカから帰って来たばかりの、植字には何の経験もない私の(若い技師の今井)意見をよく用いた結果、課長をはじめ多くの反対があったにもかかわらず遂にこれをなし遂げたのであった。

今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)P.16-17[注2]

今井の記述をみると、現場からはおおくの反対もあったようだが、ともかく三省堂はポイント制活字への切りかえをおこなった。これが、のちのベントン彫刻機設置とあいまって、三省堂の組版を優秀なものにすることにつながった。

活字の高さは0.921インチとさだめた。

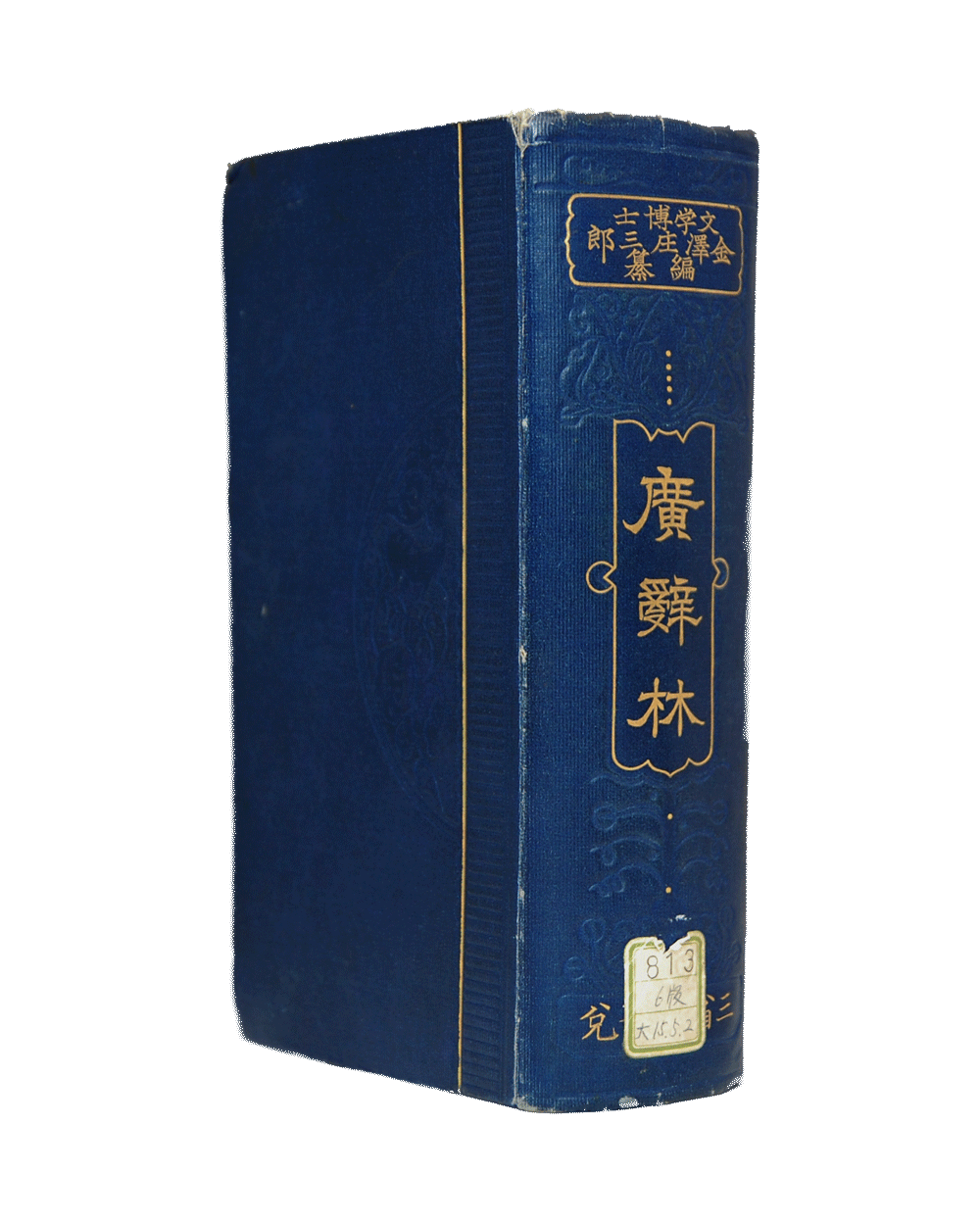

『広辞林』。明治40年(1907)刊の『辞林』を大幅増補改訂して改称し、大正14年(1925)に刊行した

※写真は昭和9年刊の新訂版

また、三省堂では大正13年(1924)の中型辞書『広辞林』の出版計画にさいし、見出しを8ポ、その下につづく説明文を6ポにすることにした。8ポの中心に6ポをおさめるためには、文字の両脇に1ポイントずつを入れなくてはならない。これは技術上困難ということで、はじめから6ポイントの両側に1ポイントずつ付加した特別な活字をつくることになった。活字の天地は6ポ、幅は8ポの活字で「68(ろくはち)ポイント」とよばれた。

これはもとより活版術の常道には反するものであるが、他の活字と組み合わせるものではなく、これだけ単独に使うのであるから、つまり活字体系外におくものであるから少しも弊害はない。

今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)P.19[注3]

この68ポ活字は、四六判の『広辞林』2000ページを完成したほか、昭和6年(1931)から8年にかけて、菊倍判の『現代図解百科事典』全5巻2370ページ、昭和9年(1934)発行の『新修百科事典』菊判2200ページなどの大組版を完成するうえでおおきく貢献した。

(つづく)

[参考文献]

- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)

- 『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955)から、今井直一「我が社の活字」(執筆は1950)

[注]